こんにちは!26卒のharunaです!

「自己分析が大事」と言われることが多いですが、何から始めればいいのかわからないという方も多いと思います。

でも、しっかりとした自己分析ができていないと、自分に合った企業や職種が判断しづらくなりますし、選考でのアピールもぼんやりしてしまいますよね…

そこで、この記事では、自己分析がわからないと感じている人に向けて、具体的な進め方や考え方を解説していきます!

読み終わる頃には、自分の軸が見つかり、面接でも自信を持って話せるようになります。

【そもそも】自己分析とは?

自己分析をする必要性ってなんだろう?

正直めんどくさいな、、、

自分に合ったキャリアを見つけるために自己分析を行うんだよ。

自己分析を徹底することで、自分の価値観に合致する職場を選びやすくなるからがんばろうね!

自己分析を行う3つの目的

自己分析を行うことで、自分の強みや価値観を理解し、将来のキャリアの方向性を明確にすることができます!

ここでは、自己分析を行う3つの目的について詳しく解説していきます!

①自分の強みを知る

自己分析を行う目的のひとつは、自分の強みを明確にすることです。

強みが明確でないと、エントリーシートや面接で自分を表現する際に説得力が欠けてしまいます。企業は採用において「この人がどのように会社に貢献できるか」を重視しているため、自分の強みを言語化することが大切です。

たとえば、リーダーシップを発揮してグループをまとめた経験や、粘り強く物事に取り組んだエピソードは、強みとしてアピールできる要素となります。これらを明確にし、具体的なエピソードと結びつけることで、選考時に伝わりやすくなりますよ。

②自分がやりたいことを見つける

自己分析を行うことで、自分が本当にやりたいことを見つけられます。

やりたいことが曖昧なまま就職活動を進めると、企業選びの基準が定まらないので、入社後にミスマッチを感じるリスクが高くなります。これは、入社後の早期離職につながる原因にもなるため、事前に自分の価値観を整理することが大切です。

自己分析を通じてやりたいことを見つけることで、納得のいく企業選びができ、長く働ける職場を見つけられますよ。

③自分に向いていることを知る

自己分析を行うもうひとつの目的は、自分に向いている仕事を見つけることです。向いている仕事を選ぶことで、働くうえでのストレスを減らし、能力を最大限に発揮しやすくなります。

向いている仕事を見極めずに就職活動を進めると、業務内容や働き方が自分に合わず、モチベーションの低下につながってしまいます。

自己分析を通じて、これまでの経験や得意なことを振り返り、自分の適性にあった仕事をみつけましょう。

自己分析を行うメリット

自己分析をせずに就職活動を進めると、自分に合わない企業を選んでしまったり、志望動機が曖昧になったりするリスクが高まってしまいます。

逆に、しっかりと自己分析を行えば、選考の場面で説得力を持って自分をアピールでき、企業とのミスマッチを防ぐことができます。

ここでは、自己分析を行うことで得られる具体的なメリットについて紹介していきたいと思います!

志望動機の説得力を高められる

自己分析を行うことで、志望動機の説得力が向上します。

企業が求めているのは「なぜこの会社を選んだのか」「なぜこの仕事をしたいのか」という明確な理由であり、その答えを的確に伝えることができれば、採用担当者に納得感を与えることができます。

自己分析を深めることで、自分の価値観と企業の特徴を結びつけた説得力のある志望動機を作成でき、選考を有利に進めることができます。

就職したい理由が明確になる

自己分析を行うことで、自分がなぜ就職したいのかが明確になるので、就職活動の軸が定まり、迷わずに企業選びができます!

理由が曖昧なまま就職活動を進めると、企業を選ぶ際に判断基準が定まらず、結果的に「なんとなく良さそう」といった感覚で応募することになる。その結果、入社後に「思っていた仕事と違った」と感じ、早期離職につながる可能性がある。

自己分析を通じて就職の目的を明確にすることで、企業選びの軸が定まり、自分にとって最適なキャリアを築くことができます。

自分に合う仕事を見つけやすくなる

自己分析を行うことで、自分に適した仕事を見つけやすくなります。

適性を考えずに仕事を選ぶと、入社後に「この仕事は自分に向いていなかった」と感じることがあります。特に、仕事内容や求められるスキルが自分の強みと合っていないと、業務をこなすことが負担になり、ストレスを感じることが増えます。

自分に合う仕事を選ぶことで、仕事に対する満足度が高まり、長期的な安定したキャリアを築けることができ、成長のモチベーションにつながります!

【やり方がわからない人必見】簡単にできる自己分析のやり方6選

自己分析ってそんな重要な事だったんだ、、、

だけど、何から始めればいいのかわからない!

焦らなくても大丈夫だよ~!

いまから、簡単にできる自己分析の方法を6つ紹介するね!

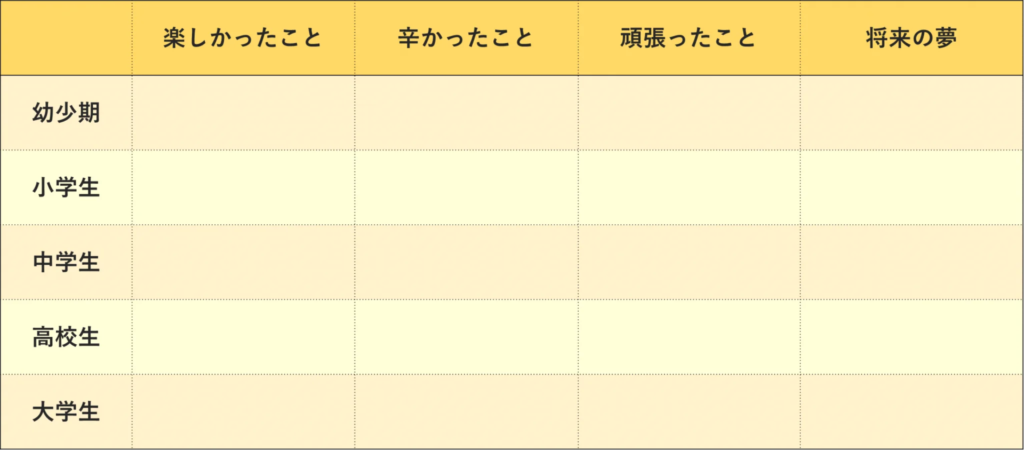

自分史を作る

参照:就職エージェントneo|【長所一覧表】効果的な伝え方を例文を交えて紹介

自分史を作ることで、過去の経験を振り返り、自分の価値観や行動パターンを整理できます。

人生の出来事を時系列で書き出し、それぞれの出来事に対する感情や考えを記録することで、自分の大切にしていることや得意なことが見えてきます。

たとえば、小学生のころからリーダー役を引き受けることが多かった人は、「人をまとめることが得意」「周囲を引っ張ることにやりがいを感じる」といった強みを持っている可能性が高いですよね。このように気づきを得ることで、志望動機や自己PRに具体性を持たせられます。

自分史を作ることで、自分の成長過程や価値観を深く理解し、選考でのアピールポイントを明確にできます。

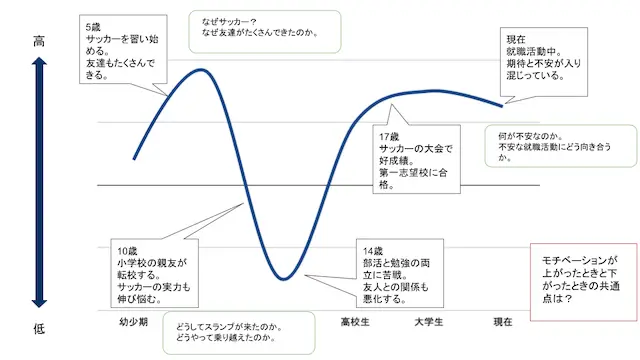

モチベーショングラフを書く

参照: 【5ステップで完璧!】モチベーショングラフの書き方|内定者が実際に作ったものも紹介

横軸に年齢、縦軸にモチベーションの高さを設定し、過去の出来事ごとにモチベーションの変化をグラフ化することで、自分の価値観や仕事への適性が見えてきます。

自分のやる気が上がる要因や下がる要因を把握することで、企業選びや職種選びの判断材料が増えます。

モチベーショングラフを書くことで、自分の価値観を具体的に把握し、納得のいくキャリア選択をしましょう。

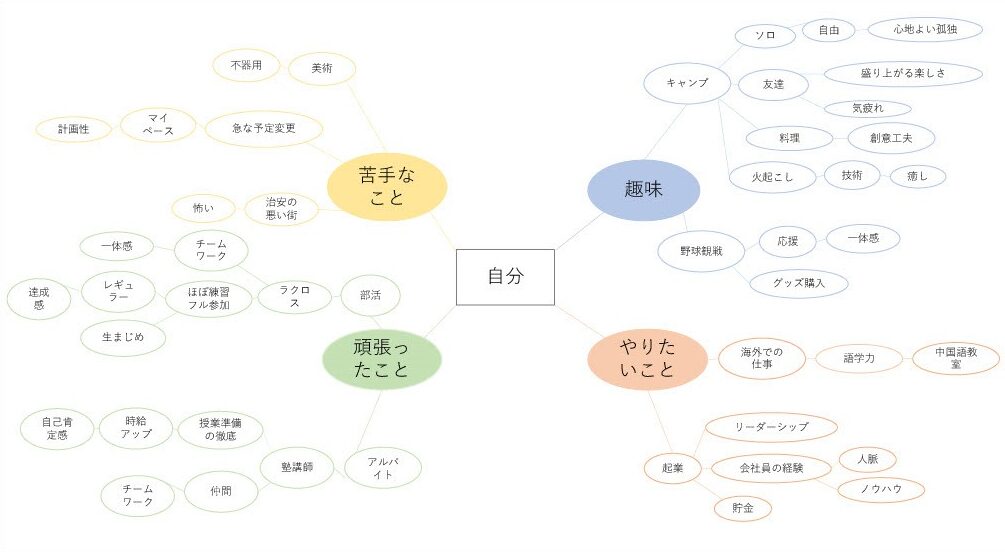

マインドマップを作る

参照:NIKKEN TOTAL SAUCING|マインドマップでの就活での自己分析のやり方!

マインドマップを活用することで、頭の中の考えを整理し、自分の強みや価値観を体系的に把握できます。

真ん中に「自分」というテーマを置き、そこから「好きなこと」「得意なこと」「大切にしている価値観」などを枝分かれさせながら書き出すことで、考えを可視化できます。

マインドマップを作ることで、関連する要素を視覚的に整理でき、自分の思考パターンが明確になりますよ!

自己分析に関する書籍を参考にする

自己分析に関する書籍には、具体的なワークシートや実践的なフレームワークが紹介されているものが多く、効率的に自己分析を進めるのに役立ちます。

たとえば、『メモの魔力』では、メモを活用した自己分析の方法が紹介されており、思考を深める手助けになります。他にも、『絶対内定』シリーズでは、ワークシートを活用した自己分析の進め方が詳しく解説されています。

書籍を活用することで、自分だけでは見えなかった視点を得られ、より効果的な自己分析ができます。

自己分析ツールを活用する

自己分析ツールを使うことで、客観的なデータをもとに自分の適性を分析できます。Web上には無料・有料の診断ツールがあり、性格や価値観、職業適性を測定できるものが多いです。

主観的な判断だけで自己分析を行うと、バイアスがかかり、自分の強みや適性を見落とす可能性があります。

そこでツールを活用することで、自分では気づかなかった特性を発見できます。

他己分析をしてもらう

友人や家族、先輩などに「自分の長所や短所」を聞くことで、客観的なフィードバックを得られます。

自己分析を自分だけで行うと、主観的な判断に偏ることがありますが、他者の意見を取り入れることで、より正確な自己理解ができます。

他己分析を取り入れることで、自分では見落としていた強みや適性を発見することができますよ。

自己分析を行う際の注意点

さっそく自己分析に取りかかってみようかな!

ちょっとまった!

自己分析をする時には注意しないといけないことがいくつかあるんだよ。

3つの気をつけるべき点について教えるね!

長所だけでなく、短所にも目を向ける

自己分析を行う際は、長所だけでなく短所にも目を向けることが大切です。

たとえば、「慎重に物事を進めることが得意」という長所がある場合、「意思決定に時間がかかる」という短所が生じることがありますよね。

この場合「意思決定のスピードを上げるために、優先順位を明確にする習慣をつけている」などの短所を補うための対策をとる必要があります。

短所を分析し、その結果どういう行動をとっているのかを言語化することが、選考の中では大切になってきます。

過去の経験に向き合った分析を意識する

自己分析を行う際は、過去の経験にしっかり向き合い、具体的な事例をもとに分析することが大切です。

たとえば、「挑戦することが好き」と考えるなら、どのような場面で挑戦してきたのか、どのような結果を得たのかを深掘りする事が必須です。

「大学で新しいサークルを立ち上げた経験があり、最初はメンバーが集まらず苦労したが、SNSでの発信を工夫して参加者を増やした」といった具体例があれば、強みに説得力がでますよね。

過去の経験をもとに自己分析を行うことで、強みや価値観をより具体的に納得感のある説明ができるようになります。

強みを思い込みで見出さない

自己分析を行う際は、自分の強みを客観的に判断し、思い込みで決めつけないことが重要です。

たとえば、自分の強みを「リーダーシップがある」ことだと考えていても、実際には自分が前に立つよりも、チームをサポートすることに強みがある場合があります。

このような時には、「人をまとめることが得意」ではなく、「周囲の意見を調整し、チームをサポートすることが得意」という強みとして捉え直すことで、より的確な自己PRができますよね。

思い込みではなく、客観的な視点を取り入れて自己分析を行うことで、自分の特性を正しく把握し、的確なアピールができるようになります。

自己分析のやり方がわからないと悩む人によくある勘違い

自己分析はじめようと思うんだけど

「完璧にできない」「特別なエピソードがない」「記憶が曖昧」

だからできないよ、、、

自己分析は、自分の過去を振り返り、価値観や強みを整理する作業だから、完璧にする必要はないんだよ!

自己分析によくある代表的な4つの勘違いについて解説していくね!

自己分析を完璧にやろうとしてしまう

自己分析を完璧にやろうとするあまり、なかなか手が進まない人が多いですが、自己分析において「完璧」は必要ありません。

自己分析は一度やって終わりではなく、面接やエントリーシートを書く過程でブラッシュアップしていくものだからです。

最初はラフな形で良いので、思いつく限りの経験を書き出し、徐々に整理していくことがもっともおすすめな進め方です!

自己分析はめんどくさいと思っている

自己分析をめんどくさいと感じている人は居ますか?。

実は、私もめんどくさいと思ったことがあります。

自己分析を「めんどくさい作業」ではなく、「就活を効率化するための武器」と捉えれば、前向きに取り組めますよ。

手間を省くためには、質問リストを活用したり、友人と話しながら考えを整理するのも効果的な方法です。

すごいことを書かないといけないと思っている

自己分析では、特別なエピソードを書かなければならないと思い込む人が多いですが、企業が知りたいのは「派手な経験」ではなく、「その経験をどう捉え、どのように行動し、どんな学びを得たか」です。

たとえば、「海外留学をした」「全国大会で優勝した」といった実績がなくても、日常の中でどのような工夫をしたか、困難にどう対処したかを伝えられれば十分評価されます。

アルバイトで接客を工夫した経験や、大学のレポートで新しい視点を取り入れたことなど、何気ない経験からでも自己PRは作れます。

重要なのは「経験のすごさ」ではなく、「自分の考え方や行動を伝えられるか」です。

どんな些細な経験でも、その中での学びや成長を整理することで、自己分析は十分に成り立ちます。

目的を理解せず、とりあえずやっている

自己分析の本来の目的は「自分の強みや価値観を明確にし、就活の軸を定めること」にあります。

たとえば、自己分析をしても「自分の過去の出来事を並べただけ」で終わってしまう人がいます。

けれど、「自分はどんな価値観を持ち、どのような行動をしてきたのか」を明確にする作業が必要です。

自己分析を行う際は、企業に伝えることを前提に、自分の強みや成長過程を整理することが大切です。

記憶力がないからできないと思っている

自己分析は過去を振り返る作業であるため、「記憶力が悪いからできない」と思う人もいるかもしれません。

しかし、自己分析は細かい出来事をすべて覚えている必要はなく、印象に残っている経験を掘り下げることが大切です。

記憶力が不安な場合は、無理に昔のことをすべて思い出そうとせず、「特に印象に残っている出来事」や「自分の価値観を形成した経験」に焦点を当てることがおすすめですよ。

ポイントを絞ることで、自己分析の負担を減らし、より具体的な内容に落とし込めます。

自己分析がわからない人におすすめのツール

自己分析を進めるうえで、どこから手をつければよいのか分からないと感じる人は、自己分析ツールを使うことで、客観的な視点から自分の特性を把握できるようになります!

以下では、特に就活生におすすめの自己分析ツールを紹介していきたいとおもいます。

グッドポイント診断

グッドポイント診断は、リクナビが提供する無料の適性診断ツールであり、個人の強みを客観的に分析することができます。

診断を受けることで、個人の特性を5つの強みとして提示してくれるため、自己分析のスタートダッシュには最適です!

グッドポイント診断のメリットは、無料で利用できるうえに、結果が論理的かつ明確に示される点です。

診断結果だけで終わらせるのではなく、自分の経験と結びつけて具体的なエピソードを考えることが大切です!

COLOR INSIDE YOURSELF

COLOR INSIDE YOURSELF(カラーインサイドユアセルフ)は、自己理解を深めるための無料診断ツールであり、自分の価値観や性格の特徴を色に例えて視覚的に示してくれます。

このツールでは、診断結果が「リーダータイプ」「クリエイティブタイプ」「サポータータイプ」など、色ごとに分類されます。

この診断のメリットは、結果が視覚的に分かりやすく、自己理解を直感的に深められることです。

しかし、結果をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分の経験と照らし合わせながら活用することが大切です。

キャリアタイプ診断

キャリアタイプ診断は、仕事における適性やキャリア志向を分析できるツールであり、自己分析だけでなく、企業選びにも役立つ診断です。

この診断では、複数の質問に答えることで、自分がどのような働き方に向いているのかを判断できます。

また、エントリーシートや面接の際に「自分がどのような環境で成長できるか」を具体的に説明するための材料にもなります。

単に結果を確認するだけでなく、診断結果をもとに具体的なキャリアの方向性を考えることで、自己分析をより有意義なものにできますよ。

自己分析がわからない人におすすめの本

自己分析を進める際に、何から手をつければよいのか分からないと感じることは多いです。

そのような時は、本を活用することで、具体的な進め方を学び、自分の強みや価値観を明確にすることができます。

自己分析を進めるために特におすすめの書籍を紹介していきたいと思います!

ストレングスファインダー

『さあ、才能に目覚めよう ストレングス・ファインダー2.0』は、自分の強みを客観的に分析し、それをどのように活かすべきかを理解するための書籍です。

この診断では、34種類の資質の中から、自分の上位5つの強みがわかるようになります。

ストレングスファインダーの魅力は、単に「自分の長所を知る」だけでなく、「その強みをどのように仕事や人間関係に活かすべきか」を具体的に知ることができる点です。

自己分析が苦手な人でも、診断結果を基に整理することで、自分の特性を明確にできます。

世界一やさしいやりたいことの見つけ方

『世界一やさしいやりたいことの見つけ方』は、自己分析を通じて「自分のやりたいこと」を発見するための本です。

この本では、具体的なワークを通じて、自分の興味や価値観を整理することができます。

特に、将来のキャリアに対して漠然とした不安を感じている人にとっておすすめです。

自己分析を進める際に、どのように考えればよいのかが具体的に解説されているため、迷いなく進められますよ。

成功する転職面接

『成功する転職面接』は、転職向けの書籍ではありますが、自己分析を進めるうえで非常に役立つ内容が含まれています。特に、面接での自己PRや志望動機を明確にする方法が詳しく解説されており、新卒就活にも応用できます。

この本では、具体的なフレームワークを用いて自己PRを作成する方法が解説されているため、面接対策としても活用できます。

転職向けの内容ではあるものの、就活生にとっても自己分析の応用として非常に役立ちます。

自己分析がわからない人におすすめの相談先

自己分析を進めるうえで、一人で考えていてもなかなか答えが見つからないことがありますよね。そのような時には、第三者の視点を取り入れることで、新たな発見が生まれることが多いです。

自己分析において重要なのは、自分では気づきにくい価値観や強みを明確にすることですが、一人で考えていると、どうしても視野が狭くなってしまいます。

そのため、適切な相談先を活用しながら、自分の可能性を広げることが大切です。

キャリア相談をしてみよう!

キャリア相談を活用することで、自分の考えを整理し、適切なアドバイスを受けることができます。

相談することで、自分では気づかなかった強みや適性を見つけるきっかけになりますよ。

たとえば、「アルバイトでの経験が自己PRにつながるとは思わなかった」といった気づきを得ることができます。

「でも、どこに相談すればいいの?」と感じる人に向けて、気軽に相談できる方法としてLINEでのキャリア相談がおすすめです!

LINEで気軽に相談しよう!

自己分析に悩んでいる人は、LINEを通じてキャリア相談を受けることができます。特に、面倒な登録作業や複雑な手続きなしに、気軽に質問できる点がメリットです。

「まずは気軽に相談してみたい!」という方は、下記のLINE公式アカウントから登録し、相談を始めてみよう!

[LINE登録リンク]

自己分析を一人で抱え込まず、適切な相談先を活用しながら進めることで、より効果的な就活を実現できます。まずはLINEで気軽に相談してみましょう。

自己分析がわからない人によくある質問

就活においては、自己分析を通じて適切なキャリア選択を行うことが求められます。

けれど、何から始めればよいのか分からないと、漠然とした不安を感じやすいですよね。

ここでは、自己分析に関するよくある質問に答えながら、具体的な進め方や活用方法を解説していきたいと思います!

自己分析をどうやって就活に活かす?

自己分析は「自分に合った企業や職種を選ぶ」ための指針となりますよね。

さらに、面接では「なぜこの業種を志望するのか」「自分の強みは何か」といった質問が必ずと言っていいほど聞かれます。自己分析を活用すれば、こうした質問に対して根拠を持って回答できます。

就職活動では「自分が何を求め、どのような環境で活躍できるのか」を明確にすることが成功のカギとなります。

自己分析は何からやればいい?

自己分析を始める際、多くの人が「何から手をつければよいのか分からない」と感じますよね。

最初に取り組むべきなのは、「過去の経験を振り返る」ことです。自分がこれまでに経験した出来事や達成したことをリストアップし、「なぜそれを頑張れたのか」「どのような工夫をしたのか」を分析します。

次に、「自分の強みや特徴を明確にする」ステップに進みます。

最後に、「将来のキャリアビジョン」を考えます。

自己分析は、一度で完璧に終わらせる必要はないです。まずは過去の経験を振り返り、そこから自分の強みや価値観を整理し、少しずつ軸を固めていくことが重要です。

自己分析がわからない人の特徴は?

自己分析がうまく進まない人には、いくつかの共通する特徴があります。

一つ目の特徴は、「完璧を求めすぎて手が止まる」ことです。

自己分析は、最初から完璧な答えを出すものではなく、少しずつ考えを整理していくものです。まずは、思いつく限り書き出し、後から整理するということを意識することがいいですよ。

二つ目の特徴は、「特別な経験がないと考えてしまう」ことです。

自己分析において、必ずしも特別なエピソードが必要なわけではありません。たとえば、「アルバイトで後輩を指導した経験」や「大学の授業で積極的に発言した経験」など、日常的な出来事の中にも、自分の強みや価値観を示すエピソードは多く存在します。

三つ目の特徴は、「目的を理解せずに進めている」ことです。

自己分析は、単に過去を振り返るだけでなく、「自分がどのような環境で活躍できるのか」「どのような価値観を大切にしているのか」を知るために行うものです。目的を意識しながら進めていきましょう。

「完璧を求めずに書き出す」「日常的な経験から考える」「目的を意識する」といったポイントを押さえながら進めることで、よりスムーズに自己分析を進めることができます。

まとめ

いかがでしたか?この記事では、

・自己分析の目的とメリット

・自己分析の具体的な方法

・自己分析の落とし穴と対策

・役立つツールや書籍の活用

について解説してきました!

自己分析は、就職や転職において重要なステップであり、自分の強みや価値観、適性を明確にすることで、企業選びや面接対策がスムーズに進められます。

適切な方法で自己分析を行い、自分に合ったキャリアを築くための準備を進めていきましょう!