こんにちは、26卒ライターのtomokaです。

みなさんは就活でグループワークに取り組んだことがありますか?

グループワークってグルディスのこと?

グループワークってどうやって進めればいいの?

グループワークって苦手…

このように、就活のグループワークについて色々な印象を持っている人がいると思います。

今回は、就活のグループワークについて徹底解説します!

グループワークに苦手意識がある人はぜひ最後まで読んで対策しましょう!

この記事を読むと分かること

- グループワークで評価されている点

- グループワークの進め方

- テーマ別の対策方法

あわせて読んでおきたい記事

就活におけるグループワークとは

グルディス(GD)との違い

グループワークってグルディスのこと?

グループワークとグルディスは似ているようで明確な違いがあります。

グループディスカッションは主にディベート形式で意見を交わす活動であるのに対し、グループワークはより広い範囲での共同作業を指します。

グルディスでは特定のテーマについての議論そのものが目的になることが多いです。

グルディスでは「〇〇について賛成か反対か」といった二項対立的なテーマや「この問題をどう解決するか」という課題に対して、各自が自分の考えを論理的に述べて、他の人と議論を交わすことがメインになります。

一方で、グループワークにおいて議論はあくまで手段で、最終的にプレゼン資料や企画書の作成、問題解決に至るプロセス全体が評価対象になります。

例えば、架空の商品開発を行うグループワークでは、アイデア出しから市場分析、販売戦略の立案まで、多様な作業工程を協力して進める必要があります。

グルディスはグループワークの種類の1つということだね!

グルディスについて詳しく知りたい人はこちら

グループワークをする目的

企業がグループワークを取り入れる目的は、実際の職場環境により近い状況で就活生の能力や適性を見極めることがメインになっています。

面接や筆記試験では測れない「チームの中での働き方」や「実践的な問題解決能力」を評価できるため、入社後のミスマッチを減らす効果があります。

インターンシップにおけるグループワークと本選考におけるグループワークで役割が異なるため、ここでは、それぞれの場合について解説していきます!

| インターンシップでのグループワーク | 仕事体験の場を提供する目的。 評価の対象になることも。 |

| 選考でのグループワーク | チーム内でどのように働ける人か評価する目的。 |

インターンシップでのグループワーク

インターンシップにおけるグループワークは、就活生に仕事体験としての場を提供することも役割に含まれます。

インターンシップで実際に仕事で扱うテーマや商材に触れながらグループワークに取り組むことで、学生にとってその企業の仕事内容や求められるスキルを体感的に理解できる貴重な機会になります。

企業側は、将来の採用候補者として就活生の適性を早期に見極めることができる機会としてインターンシップのグループワークを活用します。

インターンシップでのグループワークは、実際に扱っている内容に触れてもらって、仕事への理解を深めてほしいです!

選考でのグループワーク

選考フローの中にグループワークがある場合、インターンシップよりも評価対象に置かれることが多いです。

この段階では、業界や企業について一定の理解が求められることもあります。

選考のグループワークでは、企業が直面している実際の経営課題や業界の最新トレンドに関連したテーマが出題されることが多く、業界研究や企業研究の深さが自然と問われる設計になっています。

例えば、新規事業の立案やマーケティング戦略の策定、コスト削減施策の検討など、実務に則した課題に対して具体的かつ実現可能な提案が求められます。

チームでの動き方を通して、「この人と一緒に働きたいか」という視点で評価をしていきます。

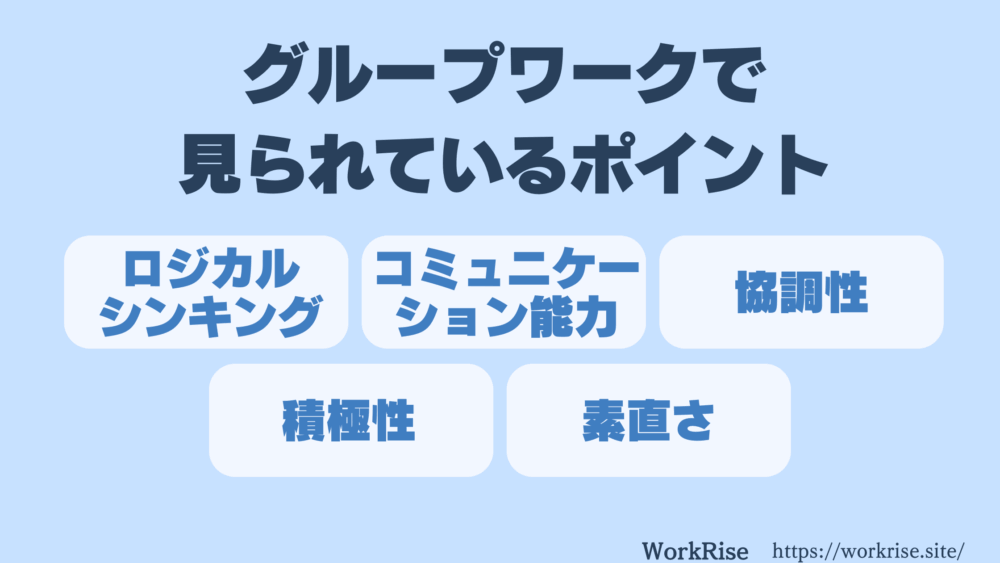

グループワークではどんな点がみられている?

グループワークってどんなところが評価されるの?

ここでは、グループワークで企業側が注目しているポイントを解説します!

評価ポイントが分かると対策がしやすくなります!

ロジカルシンキング

複雑な問題を筋道立てて分析し、合理的な結論にたどり着けるか、というロジカルシンキングが出来ているかがみられることがあります。

グループワークの限られた時間内では、単に「正しい答え」を出すことよりも、答えに至るプロセスの論理性が評価されます。

また、自分の意見を述べる際には、「〇〇という理由から〇〇と考えます」というように根拠に基づいて発言できるかという点も評価ポイントになります。

でも、自分でしっかりした意見を言うのってハードルが高い…

ロジカルシンキングは、自分の意見を言うだけでなく、議論の進め方の中でもアピールすることができます!

ロジカルシンキングのアピール方法

今出た意見を整理すると大きく3つの方向性がありますね。

Aさんの意見とBさんの意見は〇〇という点で共通していますね。

このように、論点整理したり、発言したりすることで、議論の質を高める貢献ができます。

単に自分の考えを主張するだけでなく、グループ全体の思考プロセスを前進させる役割を果たすことも、ロジカルシンキングのアピールにつながります。

コミュニケーション能力

グループワークにおいて、コミュニケーション能力があるかどうかもみられています。

コミュニケーション能力って、会話力でしょ!人と仲良くなるの得意だから自信ある!

コミュニケーション能力は単なる会話の上手さではなく、

自分の考えを明確に伝える力と他者の意見を正確に理解する力の両方を含む総合的なスキルとして評価されます。

企業は、就活生が限られた時間内で初対面のメンバーとどのように意思疎通を図り、建設的な議論を展開できるかを重点的にみています。

じゃあ、人と仲良くなれるだけじゃダメなのか…

表情や姿勢、声のトーンなど、非言語コミュニケーションも含めて相手と意見交換する姿勢がみられているため、そういった部分も伝達力として重要です!

協調性

グループワークにおける協調性とは、異なる意見や背景をもつメンバーと共に成果を出す力のことを指します。企業は、就活生が自分の意見を持ちながらも、チーム全体の目標達成に向けて貢献できるかどうかを重視します。

特に、意見の対立が生じた際の調整力、他者の提案を尊重し発展させる姿勢、そして全員が参加できる雰囲気づくりへの貢献度が「協調性」としてみられています。

ビジネスの場では一人の力だけで成果を出すことはほぼ不可能であり、多様なバックグラウンドをもつメンバーと協働する必要があるため、協調性を重視する企業は多いです。

積極性

グループワークにおける積極性は、チームの成果に向けて自発的・能動的に行動する姿勢としてみられています。

発言量が多ければ有利だと思ってたけど、違うの?

積極性=発言量だと思う人も多いですが、就活のグループワークの場合、問題解決に向けた主体的な姿勢が積極性として捉えられるため、発言する機会が多ければ多いほど良い、というわけではありません。

逆に、一人でずっと喋り続けたり、他のメンバーの意見を遮ったりするような過度な積極性はマイナス評価につながってしまいます。

企業が積極性を重視する理由は、実際のビジネスの場では指示を待つだけでなく、自ら課題を見つけて解決策を提案できる人材が求められているからです。

言われたことだけをやるのではなく、何をすべきかを自ら考えて行動する人が求められています!

素直さ、思考の柔軟性

グループワークにおいて、自分の考えに固執せず、多様な意見を受け入れながら最適な解決策を模索できる能力があるかどうかみられています。

自分の提案が批判されたときの反応や、他者からより良いアイデアが出たときの受け入れ姿勢などが「素直さ」「思考の柔軟性」が表れる場面として挙げられます。

企業がこの能力を重視する背景として、ビジネスの場において、環境の変化に対応することが強く求められることが挙げられます。

市場のニーズや競合との関係性、テクノロジーの急速な発展など、一度決めた方針や戦略を状況に応じて柔軟に修正していく必要があります。その際、自分の考えに過度に固執せず、多様な意見を取り入れながら最適解を導き出せる人材が求められています。

自分の考えをもつことも大切だけど、状況によって柔軟に対応することも必要なんだね!

押さえておきたい!グループワークの進め方の基本

グループワークは効率的に進めるのが大切ってよく聞くけど、どうやって進めるの?

ここでは、グループワークの進め方の基本を伝授します!

グループワークの進め方の基本

- 自己紹介

- 役割分担&時間配分

- 前提確認

- 案出し

- 結論出し

- 発表

企業から与えられる課題の内容によって進め方は変わってきますが、基本はこの流れで行われることが多いです。グループワークに取り組む際は事前にこの記事を読み返して心の準備をしておきましょう!

1.自己紹介

最初に同じチームのメンバーで自己紹介をしておきましょう。

アイスブレイクの役割もあるため、いきなり本題に入るよりは議論しやすい雰囲気作りをすることができます。

その際、あまり長く話し過ぎないように注意しましょう。グループワークの時間内に自己紹介をする場合は、自己紹介に時間を使いすぎてしまうと、グループワークに割ける時間が少なくなってしまいます。

所属大学と名前を言って、プラス一言程度で十分です!

〇〇大学の〇〇です!カフェでアルバイトしてます!

本日はよろしくお願いします!

2.役割分担&時間配分

自己紹介が済んだら、役割分担と時間配分を行いましょう。

グループワークで必要な役割は主に以下の4つです。

グループワークに必要な役割

発表は全員で行うように指示されることもあるため、その場合は役割は3つです。

時間配分については、与えられた全体時間を逆算して、どの部分にどのくらい時間を割くのかをタイムキーパーの人を中心に決定しましょう。

グループワークは以下のステップに分けることができます。

- 前提確認

- 案出し

- 検討

- 結論のまとめ

- 発表準備

例えば、60分間のグループワークであれば、前提の確認に10分、アイデア出しに15分、検討する時間で20分、結論のまとめに10分、余った時間を発表準備、などの割り振り方があります。

今回のお題は少し言葉が抽象的なので、前提確認にしっかり時間を使いたいです!

このように、与えられた課題によってどの部分に時間を使うべきかは変わってくるため、グループのメンバーと話し合ってしっかりすり合わせましょう。

3.言葉の定義や方向性のすり合わせ

時間配分が決まったら、いきなりアイデアを出し合うのではなく、前提の確認や議論の方向性のすり合わせを行いましょう。

前提確認をしっかりと行わないと…

私はこの案が良いと思います!

でも、この案も良いと思います。

どうやって1つの案に絞れば良いんだろう…

そもそも、何をゴールにして案出ししてるんだっけ…

このように、議論を進めていく上でお題に対する認識のズレが生じてしまったり、何を判断基準にアイデアを検討していけば良いか分からなくなってしまったりなど、スムーズな議論が出来なくなってしまいます。

しっかり前提の確認をすると、チーム全体が同じ方向を向いて議論することができるんだね!

実際のビジネスの場でも、「何を解決すべきか」「何が問題か」という問題設定をプロジェクトの初期段階で共有することが重要視されています。曖昧な言葉の定義や方向性のすり合わせに時間を使うことでその後の議論を効率化することができ、質の高い議論をすることができます。

3-1.前提や曖昧な言葉の定義を確認する

前提確認をする際は、まず課題文に対して不明確な部分や解釈が分かれそうな表現をピックアップしましょう。

課題例「若者向けの商品開発」

「若者」って具体的に何歳から何歳までを指すと思いますか?

社会人と学生でライフスタイルが異なりますね。どういう属性の若者をターゲットにしましょう?

親しみのある言葉でも、人によって解釈が異なる可能性があるため、チーム内でしっかりすり合わせましょう。

前提や言葉の定義を確認する際のポイントは、「これでいいですか?」と曖昧に問いかけるのではなく、具体的な解釈を提示しながら他のメンバーの意見を引き出すことです。

NG例

「若者」は18歳から25歳だと思います。これで良いですか?

これで良いかって言われたら反論しづらいなあ…

OK例

私はこの「若者」を18歳から25歳の大学生・新社会人だと解釈していますが、皆さんはどのように捉えましたか?

確かにそうですね!私は新卒3年目までは若者だと言って良いと思いました!

この段階で異なる解釈が出てきた場合は、どちらが正しいかを争うのではなく、チームとしてどの解釈を採用するかを合意形成することが重要です。

3-2.ゴール設定をする

前提を確認するだけでなく、ゴールを明確にしておくことも大切です。

ゴールを設定すると、議論の方向性を明確にすることができ、「どの案を採用すればいいか分からない」「どんな基準で判断すれば良いか分からない」といった混乱を防ぐことができます。

課題例「〇〇のコスト削減策を提案する」

この場合、「コスト削減策を提案する」という漠然としたゴールよりも、「年間コストを10%削減できる実現可能な施策を、投資対効果の観点から提案する」という具体的なものの方が、議論の方向性が明確になります。

この場合、「〇〇の観点から」「〇〇の立場から」という点を入れておくと、議論が発散しすぎないため、オススメです。

どの立場から考えるのか、という点をチームで共有しておくと、良いアイデアがたくさん出たとき、何を基準に選べばいいかわからなくなってしまう、ということを防げます。

4.意見を出し合う

前提確認ができたら、意見を出し合いましょう。

その際、いきなり意見を出し合うのではなく、課題や論点の特定から始めましょう。

課題や論点の特定を行わないと…

こういう案が良いと思います!

良い案ですね!

でもそれって、どういった課題の解決になるんだろう?

良いアイデアが思い浮かんでも、本質的な問題が捉えられていないと、納得感のある質の高いアウトプットをすることができません。

実際のビジネスでも、正しい問いを立てることが問題解決の第一歩となり、とても重要です。

4-1.課題・論点の特定

課題や論点を特定する段階では、与えられた課題を分解し、取り組むべき問題や検討すべき論点を明確にしていきます。

課題例「若者の野菜摂取量を増やす」

この課題では、「なぜ若者は野菜摂取が少ないのか」「どんな要因があって野菜摂取量が少ないのか」「若者が野菜を摂取する動機は何か」などの論点が挙げられます。

いきなり野菜を摂取させるアイデアを考えるのではなく、なんで野菜摂取量が少ないのか(増やすべきなのか)という部分に着目するんだね!

4-2.解決策の洗い出し

課題を特定した後は、その課題を解決するアイデアを出していきます。

最初から実現可能性の高いものや効果が高いものに絞ろうとせず、まずは量を重視してアイデアを出してみましょう。

他のメンバーのアイデアに触発されて思いついたことがあれば遠慮なく追加してください!

〇〇さんの案に追加すると、こういった要素も組み合わせられるかもしれないですね!

この段階では、多様な視点を取り入れることが大切です。

4-3.検討

解決策が出たら、沢山出たアイデアから最も適切なものを選定していきます。

メリットやデメリット、実現可能性、効果、リスクなどを客観的に分析してどの案を採用するか判断します。

その際、「良いと思うから」「好きだから」などの主観的な評価ではなく、明確な判断基準に基づいて論理的に検討していく必要があります。

この時に、最初のゴール設定が活きてくるんだね!

その他の効果的な検討の進め方としては、実現可能性、コスト、革新性、インパクトの大きさなどが挙げられます。

それぞれの案について、〇△✕の3段階で評価してみませんか?

このように提案できると、議論が整理されやすくなります。

検討する際は、その案を出してくれたメンバーに対する配慮も忘れないようにしましょう。

この案は〇〇が弱点なのでダメですね

このように他のメンバーの意欲を削ぐような言い方にならないようにしましょう。

チームで協調性をもってグループワークを進めていく姿勢が大切です。

5.結論出し

採用する案を検討したら、それまでの議論をもとに結論をまとめましょう。

決定したことに対して、「この案の強みは何か」「想定される反論や課題は何か」を確認しておくと、発表の際の質疑応答にも対応しやすくなります。

結論出しの段階では、単に自分の意見を主張するだけでなく、チーム全体の合意形成をサポートする姿勢ができるかどうかが大切です。

6.発表

グループワークの最後に、どんな議論をしてどんな結論に至ったのか、発表を求められることが多いです。

発表の前に時間が余っていれば発表の練習をしても良いですね。

発表の流れとしては、以下の流れが分かりやすくてオススメです。

発表の流れ

最初に結論を簡潔に言うことで、伝えたい内容が伝わりやすくなります。

実際にグループワークで取り組んだことをどのようにアウトプットするか、という点も重要なので、最後まで気を抜かずにしっかりと発表に取り組みましょう!

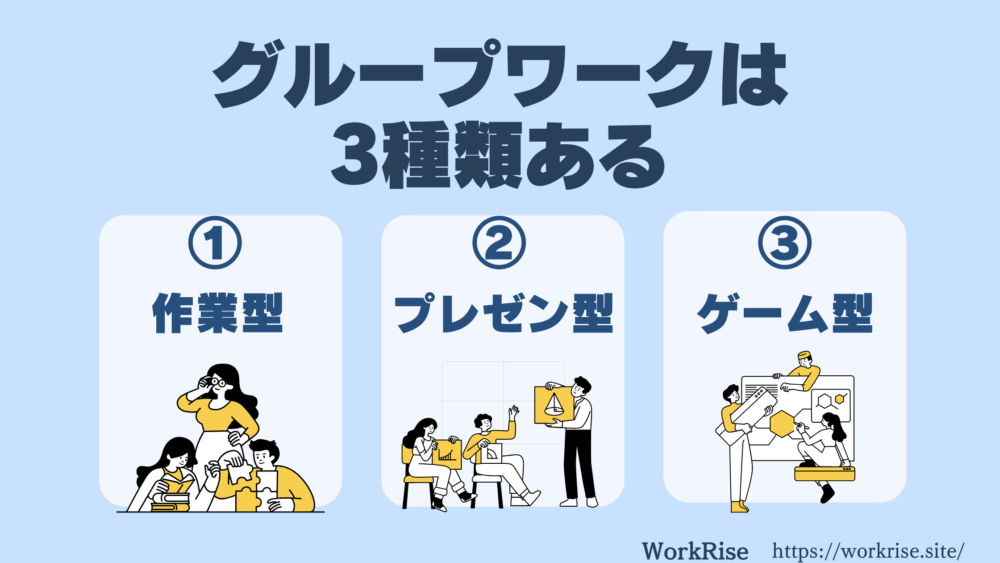

【テーマ例を紹介】グループワークは3種類ある

グループワークって実際にどんなお題があるの?

ここでは、グループワークのテーマ例を種類別に紹介します!

①作業型

議論をするだけでなく、成果物を作り上げる必要があるグループワークです。

実際に何かのソフトを使ったり、ものを作ったりすることがあります。

プラン形成型

パソコンなどを使ってプランを作成することが求められます。クリエイティブな職種を募集している企業で行われることが多いです。

課題例:「新商品をPRするためのホームページを作成してください」「当社のイメージキャラクターを考えてください」

実物形成型

実際にものを作成するのが実物形成型です。ゲーム型のグループワークとして行われることもあります。

課題例:「配られた紙を使ってできるだけ高いタワーを作成してください」

②プレゼン型

プレゼン型は、与えられた課題に対してチームで議論した結果をプレゼンするグループワークです。

グループディスカッションが含まれます。

課題解決型

課題について議論し、解決策などの結論を導き出すのが課題解決型です。様々な企業で行われる方式のグループワークで、明確な正解がないものがテーマになることが多いです。

課題例:「ブラック企業をなくすためには?」「若者の選挙での投票率を上げるには?」

選択型

選択型は、選択肢があるテーマに対してグループワークを通して1つに絞るものです。

明確な正解がないものがテーマとなります。

課題例:「出社とリモートどちらが良いか」「子どもにスマホを持たせるべきか、持たせないべきか」

ビジネス型

ビジネス型では、実際のビジネス課題について議論することが求められます。施策の立案などが多いです。

課題例:「当社の新商品を企画してください」「当社の売り上げを上げる方法を考えてください」

自由討論型

自由討論型は、1つのテーマについて議論し結論を導くものです。テーマが抽象的なものが多く、課題を解決するというよりは、要素や条件を挙げるものが多いです。

課題例:「良い会社の条件とは何か」「リーダーに必要な要素を3つ挙げてください」

フェルミ推定型

フェルミ推定とは、いくつかの手がかりを元に論理的に推論することで、実際に調べることが難しいものの量を概算する方法です。正しい回答をするよりは、論理的に思考し、回答をプレゼンする力が求められます。

課題例:「日本にある電柱の数は何本か」「日本にあるサッカーボールの数は何個か」

③ゲーム型

ゲーム形式のグループワークです。他の種類と比べて楽しみながら参加できるものが多く、素に近い状態になるため、就活生の人柄をよくみたいと思う企業が行います。

ゲーム型は勝つことだけを意識せず積極的に参加しましょう!

課題例:「宝探し」「営業疑似体験ゲーム」

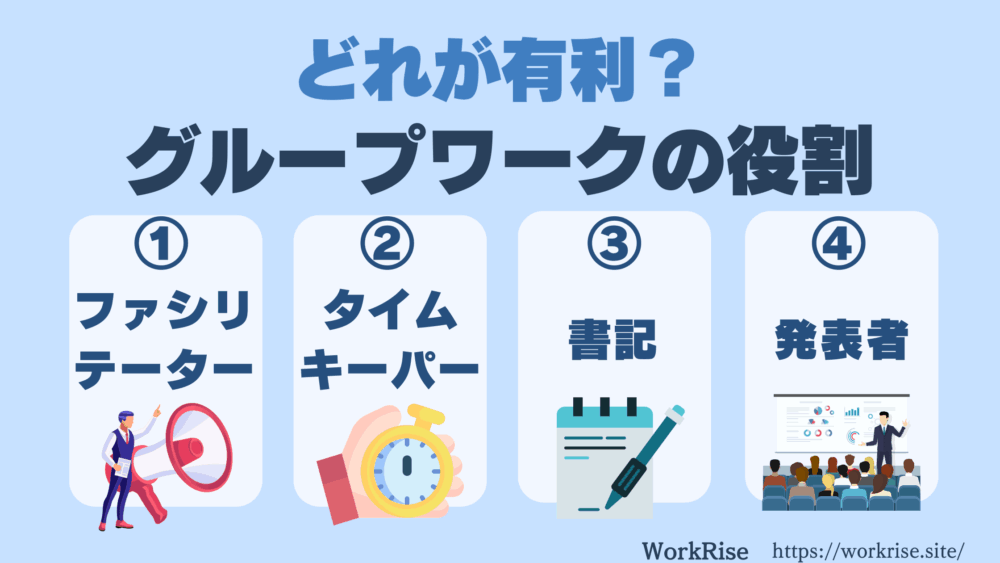

どれが有利?グループワークの役割

グループワークの役職って何をやるべき?

ファシリをしたら有利ってホント?

ここでは、グループワークの役割について解説していきます!

どんな点が見られているかも解説していくので、参考にしてください。

| 役割 | この役割のポイント |

| ファシリテーター | 議論の進行を担い、方向性を決める。コミュニケーション力が重要 |

| タイムキーパー | 時間管理を行い、限られた時間の中で成果を出すことに貢献する。スケジュール管理能力が重要 |

| 書記 | 議論の内容を整理して記録し、グループ内での情報共有を担う。情報処理能力が重要 |

| 発表者 | グループワークの最終的なアウトプットを担う。プレゼン力が重要 |

ファシリテーター

ファシリテーターは、議論全体の進行と方向性を決める重要な役割です。

ファシリテーターは、全体の意見を引き出し、議論を整理しながら建設的な方向へ導くことが求められます。

議論が停滞してしまった際には新たな視点を提示したり、対立意見が出た場合には調整役となったり、高度なコミュニケーション能力が試されます。

多くの企業が求めるリーダーシップや調整力を発揮できる絶好の機会であるため、コミュニケーション力に自信がある人にオススメの役割です。

タイムキーパー

タイムキーパーは、限られた時間内で成果を出すことが求められるグループワークにおいて、全体の生産性を左右する重要な役割です。

単に時間を計測するだけでなく、各フェーズでどのように時間配分をするか、という視点で議論に参加する必要があります。

特に、議論が白熱している場面で「あと5分で次のステップに移りましょう」と声をかけることのできる冷静さが求められます。

計画性に自信がある人や、周囲が白熱している中でも落ち着いて行動できる人にオススメです。

書記

議論の内容を整理して記録する書記は、グループの情報共有と意思決定の質を高めるために重要な役割です。

ノートやドキュメントに情報を整理することで、議論の全体像を俯瞰し、重要なポイントを見落とさない分析力が大切です。

言われたことを記録するだけでなく、情報を処理する中で抜け漏れが無いかチェックする必要があるため、情報処理能力や論理的思考力に自信がある人にオススメです。

オンラインでグループワークをやる際には紙ではなくドキュメントやwordなどの文書作成ソフトで議事録をとることがあるため、タイピングに自信がある人にもオススメです。

発表者

発表者は、グループワークのアウトプットを担当し、チームの成果を左右する重要な役割です。発表者は、限られた発表時間内に分かりやすく要点をまとめ、説得力を持って伝えるプレゼンテーション能力が試されます。

発表の際には単に結論を述べるだけでなく、その結論に至った背景や、検討の過程も簡潔に要約して説明することがポイントです。

大学の授業などでプレゼン経験がある人や、要点をまとめるのが得意な人にオススメです。

ただし、企業によっては発表をグループ全員で行うように指示されることがあるため、いつでもできるように心の準備をしておくと良いです。

役職無し

グループの人数によっては、役職をもたない人もいます。

その場合は、グループワークの中で最も自由に意見を出せるポジションとして活躍しましょう。

グループワークで役職無しって不利じゃないの?

グループワークで大切なのは、どの役職をやるかではなく、チームの成果のために主体的に行動し貢献できるかどうか、という部分です。

役職をもっている人でも、その役職に求められることが出来ていないと、マイナス評価につながってしまいます。逆に、役職を持っていなくても、議論を進めるために積極的に行動できると、良い印象を与えることができます。

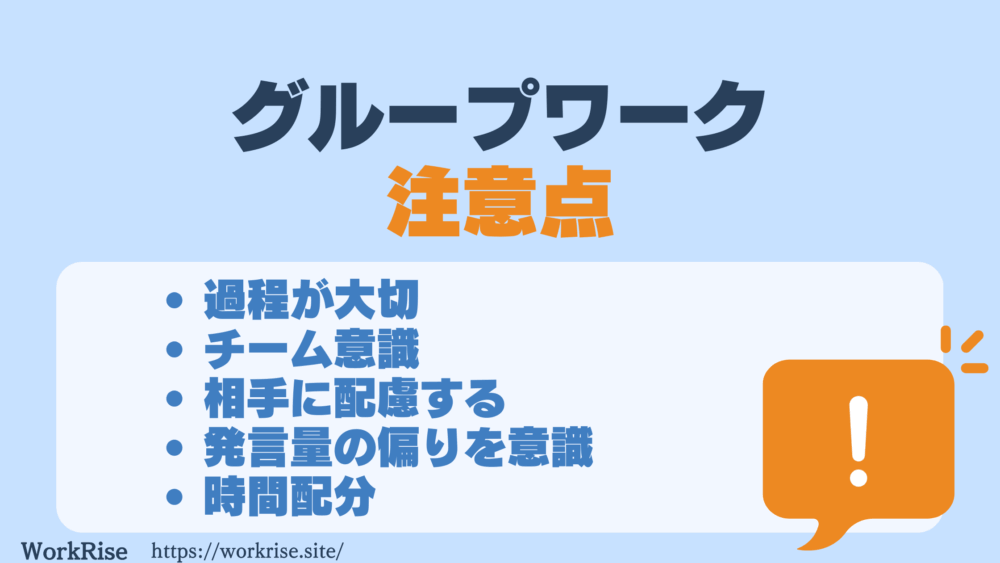

グループワークの注意点

グループワークに取り組む際は、いくつか注意点があります。注意すべきところを踏まえてグループワークに臨みましょう!

結果ではなく過程が大切

グループワークでは、最終的な結論や成果物の完成度よりも、そこに至るまでのプロセスやチームでどのように協働できたか、という点が評価対象になります。

企業は、就活生が入社後どのようにチームで協働し、問題解決をしていくかというイメージをするためにグループワークを行っています。そのため、完璧な結論に至らなくても、多様な可能性を検討し、論理的に絞り込んでいく思考過程を示すことができれば、高評価につながることが多いです。

グループワークは正解を当てるゲームではなく、チームとしての意思決定プロセスを評価する場です!

チームの意識をもつ

グループワークは、個人の能力をアピールするだけでなく、チーム全体で成果を出すことを意識した行動が必要不可欠です。

自分の意見を押し通そうとするのではなく、多様な意見を尊重しながらチームの目標達成に貢献できる姿勢が評価されます。

具体的には、他のメンバーの意見に耳を傾け、それを発展させたり、意見が出ていない人に発言を促したりする協調性が必要です。

相手に配慮した話し方を意識する

結論ファーストで端的に

限られた時間で効率的に議論を進めるためには、伝えたいポイントを最初に示す「結論ファースト」の話し方がオススメです。

冗長な説明や前置きが長いと時間を消費してしまい、時間を使うべきところに注力できなくなってしまいます。

最初に結論を述べてから理由を付け加える構成にすると、相手にとって聞きやすくなります。

感情的になるのはNG

グループワークで議論が白熱した際に感情的になってしまうのは絶対にNGです!

自分の意見が否定されたときに感情的になったり、他者の意見に対して否定的な表情や態度を示したりすると、協調性が無いという印象を与えてしまいます。

議論が白熱した際にも、冷静に自分の意見を伝え、建設的な議論をしましょう。

なるほど、その視点は私には無かったです。ただ〇〇の観点からは△△という課題もあります。

このように、グループワークは多様な価値観や考え方を持つ人々との協働の場であるため、感情をコントロールすることが重要です!

発言量が偏り過ぎていないか気を付ける

グループワークでは一部のメンバーが議論を独占してしまったり、逆に全く発言しないメンバーがいたりする場合、チームの多様な視点を活かせていない、というマイナスの印象を与えてしまいます。

企業が評価するのは、発言の量ではなく、質です!

○○という意見が出ていますが、Bさんはどう思いますか?

このように、他のメンバーに議論への参加を促す配慮も必要です。

時間配分を意識する

限られた時間内で成果を出すグループワークでは、適切な時間配分が求められます。

特に初期段階で時間を使いすぎると、結論のまとめや発表準備が不十分になり、せっかく良い議論ができても評価につながりません。

最初に全体の時間配分を決め、残りの時間を常に意識しながら行動しましょう。

これで安心!グループワークの事前対策

注意すべき点はわかったけど、グループワークの対策方法が分からない…

グループワークって対策できなくない?苦手なんだよなあ…

グループのメンバーによって大きく左右されるグループワークですが、ある程度対策できる部分はあります!

ここでは、グループワークの前に取り組んでおくと役立つ対策を紹介します!ぜひ参考にしてください。

業界知識やトレンドをインプットする

グループワークでは、企業の業界に関連するお題が出されることがあります。

その際、業界に関連する知識や最新のトレンドを知っておくと、議論を進める際に役立ちます。

業界のトレンドや、市場動向、企業の競合の状況などを定期的にチェックし、自分なりの意見を持っておくと、グループワークでも説得力のある意見を出せるようになります。

業界研究はその後の面接対策でも必要になってくるから、やって損は無いね!

日常的に自分の意見を伝えられるように練習する

グループワークでは、その場で考えをまとめて論理的に伝えるコミュニケーション能力が必要です。

コミュ力そんな高くないし、不安!

そんな人は、日常的に意識して練習すると効果的です!

家族や友人との会話、ゼミなど授業で発言をする際にPREP法を意識して話す習慣をつけてみましょう。

PREP法とは、

Point:結論

Reason:理由

Example:具体例

Point:結論

この流れで説明することで、聞き手にとって理解しやすい流れになっています。

ニュースや社会問題について「自分ならどう考えるか」を常に言語化する訓練も効果的です。

日頃から考えを整理して伝える習慣を身につけると、就活だけでなく色々な場面で役に立ちそう!

就活イベントに参加する

グループワークは、経験が大切です。

就活イベントでは、グループワークを体験できるものもあるため、参加して自分の得意な立ち回り方を探してみましょう。

他の就活生を実践的な練習ができるだけでなく、企業の人事担当者やイベント運営者からフィードバックがもらえる場合もあります。

練習を重ねると、本番で緊張しにくくなるため、そういった点でもグループワーク練習をすることはオススメです。

【グループワークが苦手な人向け】攻略方法

どうしてもグループワークが苦手!という人向けに、グループワークの攻略方法を紹介します!

以上の中から1つでも当てはまる人はぜひ参考にしてください!

苦手理由①人見知りで自分の意見が言えない

攻略方法①メンバーに対するリアクションをする

人見知りでコミュニケーションに自信が無い人にとって、初対面の相手と短時間で議論をするグループワークはハードルがとても高いです。

頭の中で考えたことがあっても、発言できない…

こういった理由からグループワークに苦手意識を持つ人はとても多いです。

この場合は、他のメンバーの意見に対して積極的にリアクションをしましょう。

それだけでいいの?

実は、うなずきながら話を聞いたり、相槌を打つだけで、チーム内で意見を出しやすい雰囲気作りに貢献することができます。

また、「良いアイデアですね」「〇〇さんの意見に共感します。」と声に出してから自分の考えを補足することで、ゼロから意見を出すよりもハードルが低くなります。

〇〇さんの意見に賛成です。その方法なら、〇〇という効果も期待できると思います。

このように、自分の視点を付け加えると良いです。

リアクションから始めれば、発言量を増やすプレッシャーが少なくて話し合いに参加しやすくなりそう…!

苦手理由②議論についていけない

攻略方法②分からないところを素直に聞く

ディスカッションのスピードについていけず、考えをまとめる前に議論が進んでしまう、という問題は実は多いです。

じっくり考えるタイプだから、スピード感があるグループワークが苦手…

こういった悩みを抱えている就活生は多いです。

議論の流れについていけなかったり、理解ができない場合は、遠慮せずに質問しましょう。

そんなことも分かってないの?って思われそう…

実は、分からない部分を素直に質問できる力は、結構重要視されます!

質問をすることは、理解不足であることを示す行為ではなく、グループ全体の認識をそろえることに貢献できます。勇気を出して確認することで、議論の質を高めることができるため、分からないところを素直に聞くことはとても効果的です。

素直に質問できると、謙虚さや学習意欲の高さとして評価してもらえることがあります。

苦手理由③立ち回り方が分からない

攻略方法③自分に向いている役割を把握しておく

グループワークで立ち回りが分からず困ってしまう就活生は少なくありません。

立ち回り方が分からない人は、自分にできそうな役割を探すところから始めましょう!

大学の授業などでグループワークをした経験がある人は、その時に自分がどのように動いたかを思い出してみると良いです。

グループワークの経験がない人は、就活イベントでグループワークを体験してみて、自分がチームの中でどういった動き方ができるのかを理解しましょう。

自分の強みが分かってると、グループワークでも積極的に役割を引き受けられるね!

グループワークは中心人物だけが評価されるわけではない

グループワークで高く評価されるのは、必ずしも議論の先頭に立って主導する中心人物だけではありません。円滑にグループワークを進めるために自分の強みを活かして貢献できる人物が企業にとって採用したいと思える人物です。

発言の多さや目立つ行動よりも、議論の質を高めるための働きかけや、他のメンバーの意見を尊重して発展させる姿勢の方がビジネスの場では求められます。

ファシリテーターが強いってよく聞くけど、ファシリテーターをやれば高い評価がもらえるわけではないんだね!

【最後に】グループワークはコツを押さえれば大丈夫!

就活のグループワークは、対策が難しく、苦手意識をもつ人が多いです。

しかし、適切に準備をして自分の強みを発揮することができれば、十分に対応することができます。

最後にこの記事のポイントをまとめるので、グループワークに取り組む機会があれば直前に見返して自信をもった状態で臨みましょう!

この記事のポイント

- グループワークはチームで協働する姿勢が大切

- 発言は量よりも質が重要

- 自分に合った役割をこなせる人が強い