こんにちは、27卒ライターのnamiです!

就活中、または、就活を始めたばかりのみなさん!自己分析のやり方を知っていますか?

自己分析ツールって種類も多いし、何が自分に合っているか分からない…

そんな悩みを抱えていませんか?

今回の記事では、

について、解説していきます!

最後まで読んで、良い就活のスタートを切りましょう!

自己分析が重要な理由

なぜ自己分析が必要なのか?

就活で一番始めにすべきことは「自己分析」ってよく聞くけど、なんで自己分析が必要なんだろう?

自己分析は、自分自身を客観的に理解し、将来のキャリア選択を的確に行うための不可欠なプロセスです。就職活動や転職において、自分の強み・弱み・価値観を把握していない状態では、面接官に自分をアピールすることが難しく、また自分に合わない職場を選んでしまうリスクが高まります。

自己分析を行うことで、自分の過去の経験から導き出される本当の強みを認識でき、それを企業に対して説得力を持って伝えることができるようになります。また、自分の価値観や大切にしていることを明確にすることで、入社後のミスマッチを防ぐことにもつながります。

自己分析って必要なの…? そんな疑問を抱えている方におすすめの記事はこちら>>

自己分析が就職に与える影響

自己分析をしっかり行うと、就職活動のあらゆる場面で優位に働きます。適切な自己分析を行うことで、自分に合った業界・職種を選べるだけでなく、エントリーシートや面接で具体的なエピソードを交えた回答ができるようになり、採用担当者に好印象を与えることができます。

自己分析が不十分な状態で就職活動を進めると、志望動機が抽象的になり、「なぜこの会社なのか」という質問に対して深い回答ができなくなります。一方、自己分析を通じて自分の強みや価値観を明確にしておくと、その企業で働く意義や自分が貢献できる点を具体的に説明できるようになります。

📍例えば…

「チームワークを大切にしている」と抽象的に答えるよりも、「大学のプロジェクトで意見の対立があった際に調整役を買って出て成功させた経験から、チームの連携を促進する役割を担えます」と具体的に答える方が説得力があります。

いつまでにやるべき?

自己分析は就職活動の本格化よりも3〜6ヶ月前から始めることが理想的です。就活が始まる直前に慌てて行うのではなく、十分な時間をかけて内省を深め、自分の価値観や強みを明確にすることが重要です。

早い段階から自己分析を始めることで、自分が目指すべき方向性を見定めた上で企業研究に入ることができ、より効率的な就職活動が可能になります。また、自己分析の過程で新たな気づきがあれば、インターンシップなどの経験を通じて検証する時間的余裕も生まれます。

- 3年生の夏から自己分析開始

- 気になる企業のインターンシップに参加する

- 秋から冬にかけて自己分析の深堀りをする

- 年明けから就活本格化

自己分析は一度で完結するものではなく、継続的に行うことで自己理解が深まっていくプロセスであり、早めに着手することで就職活動への自信につながります。

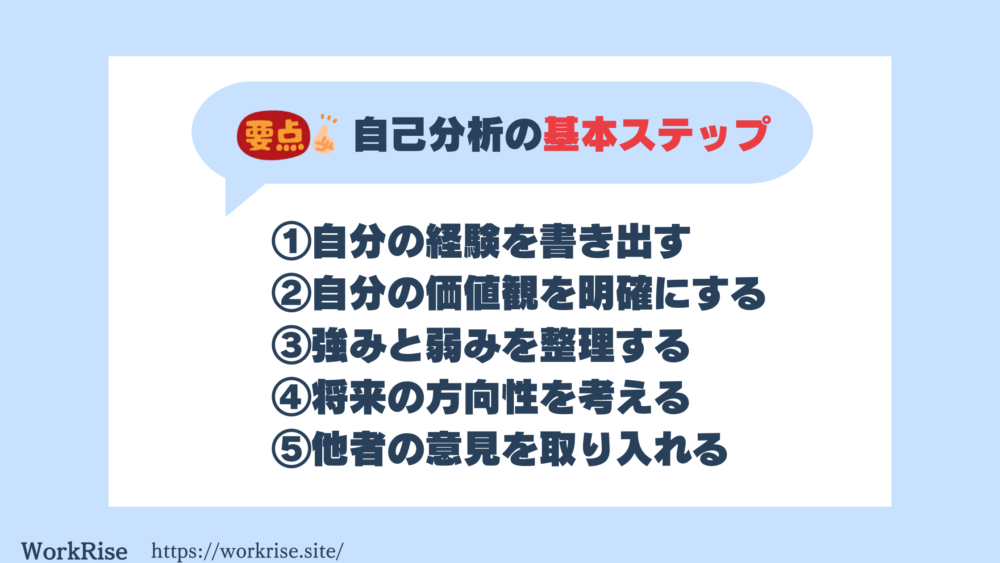

自己分析の基本ステップ

ステップ1 – 自分の経験を書き出す

自己分析の第一歩は、これまでの人生で経験してきたことを漏れなく書き出すことです。学生時代の部活動や課外活動、アルバイト、インターンシップなど、あらゆる経験が自分の強みや価値観を形成しています。

❔この作業を通じて何が分かる?

自分が何に情熱を感じ、どんな環境で力を発揮してきたのか、また何に困難を感じてきたのかを発見することができます。経験の棚卸しは表面的ではなく、その時の感情や考えまで掘り下げることが重要です。

たとえば、「接客のアルバイトをしていた」という事実だけでなく、「どんな点にやりがいを感じたのか」「どんな場面で達成感を得たのか」まで掘り下げると、自分の特性が見えてきます。

過去の経験を振り返る際のポイント

過去の経験を振り返る際は、時系列順に整理するだけでなく、その経験で何を学び、どう成長したかに焦点を当てることが重要です。各経験から得られた教訓や気づきを抽出する意識を持ちましょう。

特に「なぜその活動を選んだのか」「どんな役割を担ったのか」「何に苦労し、どう乗り越えたのか」という3つの観点から掘り下げると、自分の行動パターンや価値観が見えてきます。

たとえば、学園祭の実行委員を務めた経験なら、「なぜ立候補したのか」「どんな役割を担い、どんな工夫をしたのか」「困難をどう乗り越えたのか」を具体的に書き出すことで、リーダーシップやコミュニケーション能力などの強みが明確になります。

Howと経験からの気づきを振り返ることが大切なんだね!

成功体験・失敗体験の整理方法

成功体験と失敗体験は自己分析において特に価値のある材料です。これらの体験を整理する際は、5W1H(いつ、どこで、誰と、何を、なぜ、どのように)の観点で詳細に記録し、その時の感情や思考も併せて振り返ることが効果的です。

成功体験からは自分の強みや価値観を、失敗体験からは課題や成長の機会を読み取ることができます。特に成功体験では「なぜ上手くいったのか」、失敗体験では「何が原因だったのか」「次回どうすれば改善できるか」まで考察を深めると、自己理解が進みます。

成功・失敗体験を通して自分の行動パターンや思考傾向を分析することで、就職活動での自己PRや面接での具体的なエピソードにつながります。

ステップ2 – 自分の価値観を明確にする

自分の価値観を明確にすることは、長期的に満足できるキャリア選択の鍵となります。価値観とは「自分が大切にしている判断基準」であり、この軸がぶれると、外見上は良い条件の職場でも不満を感じる原因になります。

自分の価値観を知るには、過去の経験から「何に喜びを感じたか」「何に違和感を覚えたか」を分析することが有効です。また、尊敬する人物の特性や生き方から、自分が重視する価値を読み取ることもできます。

価値観を見つけるための質問例

価値観を明確にするために、自分自身に問いかける質問を用意することが効果的です。「これまでの人生で最もやりがいを感じた瞬間は?」「どんな状況で時間を忘れて没頭できる?」「何かを選ぶときに最も重視する基準は?」などの問いに正直に向き合うことで、価値観の核心に迫ることができます。

例えば、

📍10億円あったら何をするか

📍理想の1日はどんな過ごし方か

などの仮想質問も価値観を顕在化させるのに役立ちます。これらの質問への回答を分析することで、自分が本当に大切にしているものが見えてきます。

具体的には、

「理想の1日」で「様々な人と交流している」イメージが浮かぶなら、人との関わりを重視する価値観の表れかもしれません。逆に「一人で集中して作業している」イメージが強いなら、自律性や専門性を重視している可能性があります。

どんな働き方が理想かを考える

理想の働き方を考える際は、仕事内容だけでなく、労働環境や組織文化などの要素も含めて多角的に検討することが重要です。

例えば、

📍オフィスワークか在宅勤務か

📍チームワーク重視か個人作業重視か

📍成果主義か過程重視か

など、様々な切り口から自分に合う働き方を探ります。

理想の働き方を考える際は、これまでのアルバイトやインターンでの経験を参考にすると具体的なイメージが湧きやすくなります。「どんな環境で力を発揮できたか」「どんな評価制度やフィードバック方法が自分に合っていたか」を振り返ることが有効です。

たとえば、「上司から明確な指示があるほうが安心して働ける」と感じるなら構造化された環境が、「自分で考えて進めるほうがやりがいを感じる」なら裁量のある環境が合っている可能性があります。

ステップ3 – 強みと弱みを整理する

自分の強みと弱みを客観的に整理することは、自己PRの核となる重要なステップです。強みとは単なる「得意なこと」ではなく、「他者と比較して優れている能力や特性」であり、弱みは「改善の余地がある点」です。

強みを見つけるには、過去の成功体験から共通する能力や特性を見出すこと、また周囲からよく褒められる点や頼られる点に注目することが有効です。弱みについても、単に短所を列挙するのではなく、それをどう改善しているか、あるいは別の強みでどうカバーしているかまで考えることが重要です。

自分の得意なことを言語化する方法

自分の得意なことを言語化するためには、具体的なエピソードから行動パターンやスキルを抽出し、それが活かせる場面や条件を考えることが効果的です。「〜が得意」という漠然とした表現ではなく、「どのような状況で」「どのようなスキルを使って」「どんな成果を出したのか」を具体的に記述します。

また、自分の得意なことを複数の観点から捉えることも重要です。

例えば、「分析力」という強みも、「数値データを分析する力」「人間関係を読み解く力」「問題の本質を見抜く力」など、より具体的な文脈で表現できます。

また、「コミュニケーション能力が高い」という漠然とした表現ではなく、「相手の意図を正確に理解し、適切な質問で会話を深められる」「複雑な情報をわかりやすく説明できる」など、具体的に言語化すると説得力が増します。

弱みを成長につなげる考え方

弱みは単なる短所ではなく、成長の機会として捉えることが重要です。弱みを整理する際は、「その弱みが顕在化する状況」「現在どのように対処しているか」「今後どう改善していきたいか」という3つの観点から考えると、建設的な自己分析になります。

弱みを面接などで質問された場合、「自分の弱みを認識している」「改善に向けて具体的に行動している」「その過程で学んだこと」を示すことで、自己成長への意欲と現実的な自己認識をアピールできます。

たとえば、「締切直前に集中するタイプで計画的に進められない」という弱みなら、「タスク管理ツールを活用して小さな締切を設定する習慣をつけ、徐々に改善している」と対策と成長プロセスを示すことができます。

弱みだけではなく、対策と成長プロセスを提示することが大切なんだね!

ステップ4 – 将来の方向性を考える

将来の方向性を考える際は、これまでの自己分析で明らかになった強み・価値観・興味関心を統合し、自分が長期的に活躍できるフィールドを探ることが重要です。単に「なりたい職業」を考えるのではなく、「どんな環境で」「どんな強みを活かして」「どんな価値を生み出したいか」という視点で考えます。

例えば、「細部へのこだわりがある」「完成度の高い成果物を作ることに喜びを感じる」という特性があれば、品質管理やデザイン、編集など、精度の高さが求められる職種が向いているかもしれません。

どんな仕事・環境が合うのか?

自分に合う仕事や環境を見極めるには、「どんな状況で最もパフォーマンスが発揮できるか」「どんな仕事の進め方が自分に合っているか」を考えることが重要です。具体的には、「チームワーク型か個人プレー型か」「クリエイティブ重視か論理思考重視か」「対人関係中心か情報処理中心か」などの軸で自分の適性を考えます。

また、過去の経験から、どんな環境で充実感や達成感を得られたかを振り返ることも有効です。学生時代の部活動やプロジェクト、アルバイトなどの経験から、自分が力を発揮できる条件を抽出します。

自己分析をキャリア設計につなげる

自己分析をキャリア設計につなげるためには、「5年後・10年後にどうなっていたいか」というビジョンを持ち、そこに到達するための道筋を考えることが重要です。将来のビジョンは職業名だけでなく、「どんな価値を提供しているか」「どんなスキルを持っているか」「どんな環境で働いているか」という具体的なイメージで描くと良いでしょう。

また、自己分析で明らかになった強みをどう伸ばし、弱みをどう補っていくかという成長計画も、キャリア設計の重要な要素です。入社後の研修や資格取得、異動希望などを考える際の指針にもなります。

ステップ5 – 他者の意見を取り入れる

自己分析において自分だけの視点には限界があるため、他者からのフィードバックを積極的に取り入れることが重要です。身近な友人や家族、教授、先輩などからの客観的な評価は、自分では気づかない強みや特性を発見する貴重な機会となります。

他者の意見を聞く際は、「こういう点が知りたい」という具体的な質問をすることで、より有益なフィードバックを得ることができます。ただし、すべての意見を鵜呑みにするのではなく、複数の人からの意見を総合的に判断することも大切です。

フィードバックをもらう方法

効果的なフィードバックを得るためには、質問の仕方と相手の選び方が重要です。「私の良いところは?」といった漠然とした質問ではなく、「あなたが私と一緒にプロジェクトをするとき、私のどんな点が役立っていますか?」など、具体的な状況や場面を想定した質問をすることで、より具体的で有用なフィードバックを得られます。

また、異なる立場や関係性の人からフィードバックを集めることで、多角的な視点を得ることが可能です。親しい友人、先輩・後輩、教授、アルバイト先の上司など、様々な角度から自分を見ている人に意見を求めましょう。

客観的な視点を活用するメリット

客観的な視点を活用することの最大のメリットは、自己認識のバイアスを修正し、より現実的な自己理解を得られることです。自分では気づきにくい強みや改善点が明らかになり、より効果的な自己PRや志望動機の作成につながります。

また、他者からのフィードバックを通じて「自分はこういう人間だ」という固定概念を打ち破り、新たな可能性に気づくきっかけにもなります。特に、これまで意識していなかった自分の特性や才能に気づくことで、キャリアの選択肢が広がることもあります。

たとえば、自分では「几帳面さ」を当たり前と思っていても、他者からは「細部まで気を配る貴重な能力」と評価されることがあります。このような外部視点は自分の市場価値を理解する上でも重要です。

自己分析の具体的な方法

自己分析シートを活用する

自己分析シートは体系的に自己理解を深めるための効果的なツールです。様々なテーマや観点から自分を掘り下げる質問が整理されており、記入することで自分の特性や価値観を可視化できます。

自己分析シートを活用する最大のメリットは、思考の整理と客観視が同時に行える点です。頭の中だけで考えていると主観的になりがちな自己分析も、シートに書き出すことで俯瞰的に自分を見つめ直すことができます。また、就活の面接準備や履歴書作成時に必要な情報を効率的に取り出せる点も実践的です。

質問に答えながら自己理解を深める

質問に答えながら自己理解を深める方法は、自分では気づかなかった側面を発見できる効果的なアプローチです。自分に問いかける質問を用意し、じっくり向き合うことで、表面的な自己理解から一歩踏み込んだ気づきが得られます。

この方法の効果を高めるには、一問一答で終わらせず、回答から見えてくる自分の特性や傾向を分析することが重要です。「なぜそう思うのか」「それは他の場面でも同じか」と掘り下げることで、自分の本質に迫ることができます。

自分の価値観を知る質問例

自分の価値観を知るための質問は、日常の選択や感情に焦点を当てると効果的です。

<📍質問例>

また、「友人と過ごす時間」「新しいことへの挑戦」「安定した生活」のうち、どれを最も優先するかを考えることで、自分が「関係性」「成長」「安定」のどの価値を重視しているかが見えてきます。

強み・弱みを整理する質問例

強みと弱みを整理するための質問は、具体的な行動や結果に注目すると効果的です。

<📍質問例>

このような質問は自分の強みを客観的に把握するヒントになります。

「グループディスカッションではいつも意見をまとめる役に回っている」という気づきは、調整力やリーダーシップという強みの表れかもしれません。「締切が近づくと焦って効率が落ちる」という認識は、計画性の弱さを示しています。

過去の経験を振り返る質問例

過去の経験を振り返る質問では、成功体験と失敗体験の両方を掘り下げることが重要です。

<📍質問例>

これらの質問への回答で、自分の行動パターンや価値観が見えてきます。

また、「これまでの経験で一番成長したと感じる出来事は何か」「人から褒められたエピソードは何か」といった質問は、自分の強みや特性を裏付ける具体的なエピソードの発掘に役立ちます。

過去の経験に関する質問に丁寧に向き合うことがESや面接で具体的なエピソードを話す際に役立つんだね!

自己分析に役立つ質問リストをもっと知りたい!そんな方におすすめの記事はこちら>>

自己分析を習慣化する方法

自己分析を一過性のものではなく継続的な習慣として定着させることは、キャリア形成において大きな強みになります。習慣化することで自己理解が深まり、環境や状況の変化に応じて自分のキャリア方針を柔軟に調整できるようになります。

自己分析を習慣化するには、日常生活に組み込みやすい仕組みづくりが重要です。例えば、週に一度15分でも「自分振り返りタイム」を設定し、その週の出来事や感情、気づきを記録する習慣をつけることで、継続的な自己理解が促進されます。

たとえば、毎週日曜日の夜に「今週最も充実していたこと」「困難だったこと」「新たに気づいた自分の特性」を簡潔にノートに記録するだけでも、時間の経過とともに自分の成長や変化のパターンが見えてきます。

毎日寝る前に「今日の成功体験」「学んだこと」「明日に活かせること」を3行だけ書くなど自分で継続しやすいものを選ぶことが大事だね!

自己分析のツールについて知りたい!そんな方にはこちらの記事がおすすめ>>

まとめ

今回の記事では、

📍自己分析の重要性:

自分の強み・弱み・価値観を把握し、適切なキャリア選択をするために必要

📍基本ステップ:

1. 過去の経験を振り返る

2. 価値観を明確にする

3. 強み・弱みを整理する

4. 将来の方向性を考える

5. 客観的な意見を取り入れる

ということについて解説していきました。自己分析も継続してアップデートすることが大切です!

良い就活のスタートを一緒に切りましょう!