こんにちは、27卒ライターのnamiです!

みなさんは「マインドマップ」で自己分析をする方法を知っていますか?

今回の記事では、

について、解説していきます。

最後まで読んで、マインドマップを活用して自己分析をするステップを学び、効率よく就活を進めましょう!

自己分析にマインドマップを活用するメリット

なぜ自己分析にマインドマップが役立つのか?

先輩!自己分析にマインドマップがよく使われるのはなぜですか?

マインドマップは思考を視覚化して、客観的に価値観を見つめなおすことができるから自己分析におすすめなツールなんだよ!

マインドマップは思考を視覚的に表現できるため、自己分析において複雑な自分の内面を整理するためにおすすめのツールになります。従来の箇条書きやテキスト形式の自己分析では、情報が直線的になり、思考の関連性や全体像が見えにくくなる問題があります。実際にキャリアカウンセリングの現場では、クライアントが自分の経験や価値観を自然な形で引き出せるツールとしてマインドマップが採用されています。自分の複雑な内面を「見える化」することで、これまで気づかなかった自分の特性や傾向を発見できるのです。

マインドマップを使うことで得られる効果

マインドマップを自己分析に活用すると、思考の整理と新たな気づきを同時に促進できます。通常の文章作成では表現しきれない「思考のつながり」を視覚的に把握できるため、自分の価値観や行動パターンの因果関係が明確になります。就職活動を控えた大学生350名を対象とした調査では、マインドマップを用いた自己分析の実施群は、従来の方法による群と比べて自己理解の深さや就活への応用力が向上したという結果が出ています。マインドマップは単なる分析ツールではなく、自己発見のプロセスを促進するツールなのです。

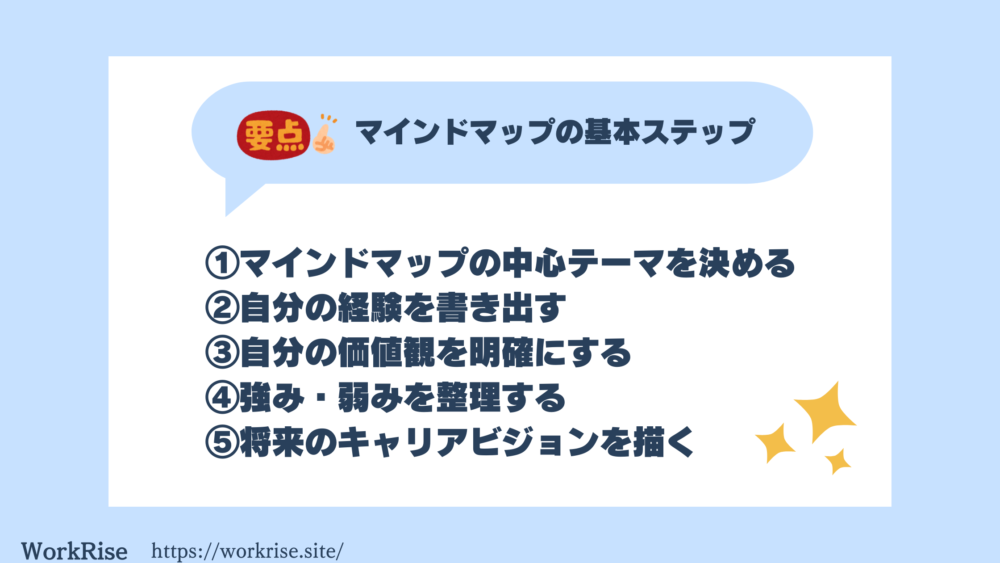

マインドマップを使った自己分析の基本ステップ

【ステップ1】マインドマップの中心テーマを決める

自己分析の目的を明確にする

マインドマップを効果的に活用するには、自己分析の目的を具体的に設定することが出発点となります。漠然と「自分を知りたい」ではなく、「就職先を決めるため」「転職の方向性を探るため」など目的を絞ることで、必要な情報が明確になります。目的設定は分析の方向性を決める羅針盤のような役割を果たすため、目的に応じて「5年後のキャリア像」や「理想の働き方」などテーマを変えることで、より実践的な自己分析が可能になります。具体的な目標があることで、情報収集の範囲が定まり、効率的な思考の整理につながるのです。

「自分を知る」ための中心テーマ例

中心テーマは自己分析の核となるため、自分にとって最も重要な問いを設定します。

例えば、

といったテーマが効果的です。

また、就活生であれば「私の志望業界」、キャリアチェンジを考えている方なら「私の転機」といったテーマも有効です。

中心テーマは大きな円の中に書き、そこから枝分かれさせていくイメージで構成します。テーマ設定は一度に一つに絞り、複数のテーマを探りたい場合は別々のマインドマップを作成することで、思考の整理がしやすくなります。

【ステップ2】自分の経験を書き出す

過去の経験を整理するポイント

過去の経験を整理する際は、時系列ではなく「印象に残った出来事」から書き出すことが効果的です。幼少期から現在までの経験を思い出しながら、特に心が動いた瞬間や感情が強く残っている出来事を中心に記録します。マインドマップの特性を活かし、一つの経験から派生する感情や学び、関連する出来事を枝分かれさせて記録すると、経験間のつながりが見えてきます。このとき「いつ」「どこで」「誰と」「何をした」といった要素も書き添えることで、経験の文脈が明確になり、より深い分析につながります。

具体的に幼少期から今までの人生を振り返ることが大切なんだね!

「成功体験」「失敗体験」をマインドマップにする方法

成功体験と失敗体験は自己理解の宝庫です。マインドマップの中心から「成功体験」「失敗体験」という二つの大きな枝を伸ばし、そこから具体的な経験を書き出します。各経験について「なぜ成功したと感じるのか」「失敗から何を学んだか」という観点で枝を広げると、自分の行動パターンや価値観が浮かび上がります。成功体験からは自分の強みや適性が、失敗体験からは成長ポイントや避けるべき状況が見えてきます。両者を比較することで、自分が本当に大切にしている価値や、環境との相性についての洞察が得られるのです。

【ステップ3 】自分の価値観を明確にする

自分の価値観を明確にすることは、キャリア選択の土台となります。

マインドマップの中心から「価値観」の枝を伸ばし、「大切にしていること」「譲れないこと」を書き出します。過去の選択や決断の背景にある理由を掘り下げると、無意識の価値観が見えてきます。

例えば「なぜその仕事を選んだのか」「なぜその環境を離れたのか」の理由を探ると、「自由」「安定」「成長」「貢献」など、自分を動かす本質的な価値が浮かび上がります。価値観は「〜したい」という欲求の形で表現すると具体性が増し、「人に認められたい」「新しいことに挑戦したい」など自分の本音が明確になります。

【ステップ4 】強み・弱みを整理する

「得意なこと・苦手なこと」を整理する方法

強みと弱みを整理する際は、客観的な事実と主観的な感覚の両面から分析すると効果的です。マインドマップの中心から「強み」「弱み」の二つの枝を伸ばし、それぞれに「スキル面」「性格面」などの枝を追加します。強みを探る際は「周囲から褒められること」「時間を忘れて没頭できること」に注目し、弱みは「エネルギーを消耗すること」「避けたいと感じる作業」から見つけます。

このとき、単に「コミュニケーション能力が高い」などの抽象的な表現ではなく、「初対面の人との会話で相手の興味を引き出せる」といった具体的な表現で記述することで、自己PRに活かしやすい内容になります。

【ステップ5 】将来のキャリアビジョンを描く

どんな仕事・働き方が理想か… キャリアプランを具体化するための考え方

キャリアビジョンを描く際は、これまでのステップで明らかになった自分の価値観や強みを基盤に、理想の将来像を具体化します。マインドマップの中心から「5年後」「10年後」といった時間軸の枝を伸ばし、「仕事内容」「働き方」「生活スタイル」「身につけたいスキル」などの要素で枝分けします。このとき「何を実現したいか」という目標だけでなく「どのように働きたいか」という過程も重視すると、より実現可能なビジョンが描けます。

また、複数のキャリアパスを並行して描くことで、選択肢の幅を広げられます。理想のビジョンと現実のギャップを埋めるために必要なステップも書き出すと、具体的な行動計画につながります。

自己分析に役立つマインドマップの質問例 30選!

マインドマップで自分の価値観を探るには、心の奥底にある本音を引き出す質問が効果的です。また、自分の強みと弱みを客観的に把握するには、具体的な行動や結果に焦点を当てた質問が有効であり、キャリアの方向性を見出すには、自分の内面と外部環境を結びつける質問が必要です。

下の30問を活用して、一緒にマインドマップを作成してみましょう!

自分の価値観を深掘りする質問

- あなたが人生で最も大切にしていることは?

- 幸せを感じる瞬間はどんなときか

- 子どもの頃から変わらない価値観は?

- これまでで最も感動した経験は?

- 人生で譲れない信念やモットーは?

- 影響を受けた人や本、映画は?

- 尊敬する人のどんな点を見習いたいか

- 失敗から学んだ大切な教訓は?

- どんな環境や状況で最も自分らしくいられるのか

- 社会や周囲にどのような影響を与えたいのか

強み・弱みを明確にする質問

- あなたの得意なことは?

- 友人や同僚からよく褒められることは?

- これまでに成功した経験から学んだことは?

- 自分が努力しなくても自然とできることは?

- 逆に、苦手なことや避けたいことは?

- これまでの失敗で最も印象に残っているのは?

- その失敗からどんなことを学びを得たのか

- ストレスを感じる状況はどんなとき?

- どんな環境だと力を発揮しやすい?

- 自分の短所を克服するために意識していることは?

仕事・キャリアの方向性を考える質問

- 理想の働き方は?(リモート・オフィス勤務など)

- どんな職場環境が自分に合っていると感じるか

- これまでの仕事でやりがいを感じた瞬間は?

- 自分にとって「成功」とはどういう状態?

- 10年後の自分はどうなっていたい?

- どんなスキルを身につけたい?

- やりたくない仕事は?

- 自分の強みを活かせる仕事とは?

- 仕事をする上で最も大切にしたい価値観は?

- どんな業界・職種に興味がある?

自己分析をもっと徹底したい方におすすめの記事はこちら>>

作成したマインドマップを就活に活かす方法

エントリーシート・履歴書への活用法

マインドマップで整理した情報は、エントリーシートや履歴書作成の貴重な資源となります。自己分析で描いたマインドマップから、各企業の求める人材像に合致する経験や強みを抽出することで、的確な自己PRが可能になります。

例えば「学生時代に力を入れたこと」という設問には、マインドマップの「成功体験」の枝から最も成長を感じた経験を選び、その経験で発揮した強みや学びを具体的に記述できます。

マインドマップには複数の経験が視覚的に整理されているため、各企業のエントリーシートに合わせて異なる切り口から自己PRを作成できる利点があります。時系列や因果関係が明確になっているため、一貫性のある説得力の高い文章構成が可能になるのです。

面接での自己PR・志望動機に活用法

面接では限られた時間内で自分の魅力を伝える必要があり、マインドマップはその準備に最適です。マインドマップ上に可視化された「強み」「価値観」「経験」の関連性から、企業ごとに最適な自己PRのストーリーを組み立てられます。面接官が印象に残る自己PRの特徴は、具体的なエピソードと、そこから得た学びや強みが論理的に繋がっていることです。

マインドマップを活用すれば、「この経験で培った○○という強みは、御社の△△という課題解決に貢献できる」という流れで説明できます。また志望動機では、自分の価値観と企業理念の接点を明確に示すことが重要ですが、マインドマップ上の「大切にしていること」と企業研究の情報を結びつけることで、説得力のある志望動機を構築できます。

就職活動の軸を整理するための活用法

就職活動の迷いや不安を減らすには、自分の選考基準を明確にすることが重要です。マインドマップを活用して「譲れない条件」「あると嬉しい条件」などの軸を整理すると、企業選びの判断基準が明確になります。

例えば、価値観の分析から「創造性を発揮できる環境」が重要だと分かれば、それを主要な選考軸に設定できます。マインドマップの特性を活かし、「業界」「職種」「企業文化」「勤務条件」などの要素ごとに枝分けして優先順位をつけると、多数の企業情報を効率的に比較検討できます。選考が進むにつれて新たな発見や価値観の変化があれば、マインドマップに追記していくことで、就活の軸をより洗練させていくことができるのです。

マインドマップ作成時の注意点3選

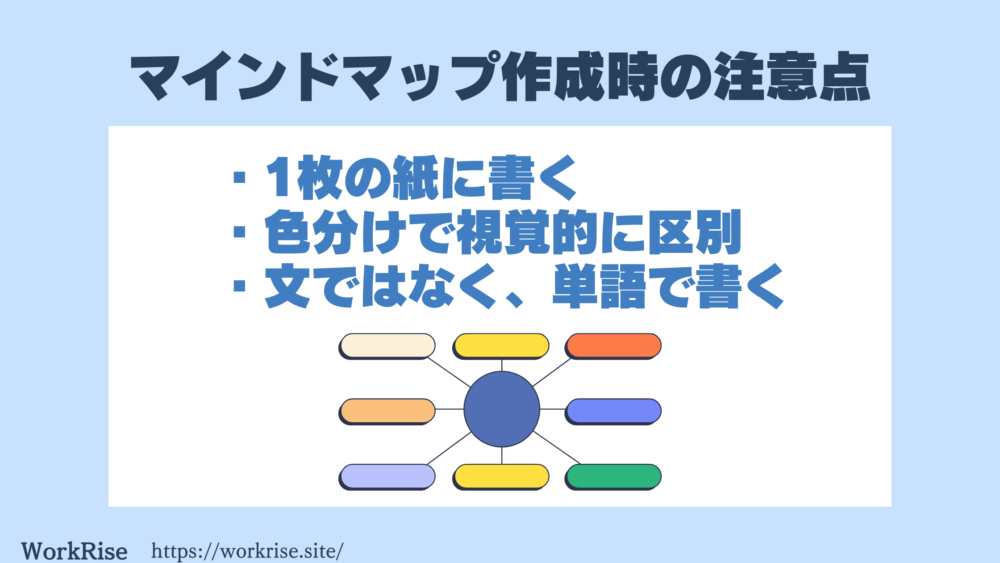

1. 1枚の紙に書く

マインドマップは一枚の紙に全体を収めることで、思考の関連性や全体像を効果的に把握できます。複数の紙に分散させると情報の繋がりが見えにくくなり、本来のマインドマップの利点が失われます。A3サイズ以上の大きめの紙を横向きに使用すると、十分な書き込みスペースを確保できます。紙の中央に中心テーマを配置し、そこから放射状に枝を伸ばしていく構造にすることで、思考の広がりを自然に表現できます。デジタルツールを使用する場合でも、一画面内に収まるように調整することが重要です。

視界に入る範囲に情報を集約することで、脳は情報間の関連性を直感的に認識しやすくなり、新たな気づきを促進します。

2. カラフルにして見返せるようにする

マインドマップにカラーを取り入れることは、単なる装飾ではなく認知機能を高める重要な要素です。色分けすることで情報のカテゴリーを視覚的に区別でき、記憶の定着率が向上します。

主要な枝には赤や青などの原色を、派生する枝には関連する中間色を使うと階層構造が明確になります。

また、感情に関する項目は暖色、事実に関する項目は寒色というように、内容の性質に合わせた色選びも効果的です。マインドマップを定期的に見返すことで新たな気づきが生まれるため、目に入りやすい場所に掲示しておくことも有効です。脳は視覚情報を優先的に処理するため、色のコントラストを活用した情報整理は記憶の仕組みに合致した方法なのです。

3. 単語で表現する

マインドマップでは文章ではなく単語やキーワードで表現することが基本です。一つの概念につき一つのキーワードを使うことで、脳は各単語から連想を広げやすくなります。文章で書くと思考が固定化され、新たな発想が生まれにくくなる傾向があります。

例えば、「大学時代のゼミ活動で統計分析を担当した」と書くよりも、

- ゼミ

- 統計分析

- データ整理

というように単語の連鎖で表現すると、思考の枝分かれが自然に促されます。動詞や形容詞よりも名詞を中心に使うことで、具体的なイメージが喚起されやすくなります。

単語での表現は情報の圧縮にもなり、一枚のマインドマップに多くの情報を凝縮できる利点もあるのです。

マインドマップ作成におすすめのアプリ

Xmind(エックスマインド)

Xmindは直感的な操作性と洗練されたデザインで、マインドマップ初心者から上級者まで幅広く支持されているアプリです。ドラッグ&ドロップの簡単な操作で複雑な思考を整理できる点が最大の魅力です。無料版でも基本的な機能は十分に使えますが、プレミアム版では画像の挿入やプレゼンテーションモードなど拡張機能が利用可能になります。

特に自己分析のような個人的な思考を整理する用途では、テンプレート機能が便利で「自己分析」や「キャリアプラン」など目的別のテンプレートが用意されています。データはクラウド同期できるため、スマホで思いついたアイデアをすぐに記録し、後でPCで詳細化するといった使い方も可能です。

MindMeister(マインドマイスター)

MindMeisterはオンラインでのコラボレーション機能に優れたマインドマップツールです。ブラウザベースで動作するため、インストール不要で利用できる手軽さが特徴です。自己分析の結果をキャリアアドバイザーや友人と共有して意見をもらいたい場合に最適です。リアルタイムでの共同編集が可能なため、オンラインでのグループワークやメンタリングにも活用できます。マインドマップからプレゼンテーションを自動生成する機能は、就活の面接対策に役立ちます。モバイルアプリも提供されているので、通学中や移動時間を使って自己分析を進められる点も就活生に適しています。

EdrawMind(エドラマインド)

EdrawMindは多彩なテンプレートと視覚的表現に優れたマインドマップツールです。豊富なグラフィック要素を活用して、より表現力豊かなマインドマップを作成できます。特に自己分析のような抽象的な概念を視覚化するのに役立ちます。

プレゼンテーションソフトとの互換性も高く、作成したマインドマップをPowerPointなどに簡単にエクスポートできるため、就活の面接資料作成にも役立ちます。クラウドストレージとの連携も充実しており、OneDriveやGoogle Driveにデータを保存できます。

GitMind(ギットマインド)

GitMindは無料で使える機能が充実しており、コストを抑えつつ本格的なマインドマップを作成したい就活生におすすめです。テンプレートも「就活」「自己分析」「キャリアパス」など、就活生向けのものが多く用意されています。スマートレイアウト機能により、複雑な思考も自動的に整理されるため、初めてマインドマップを作る方でも美しいマップを作成できます。

また、複数のマインドマップを一つのプロジェクトとしてまとめる機能があり、「価値観」「強み」「経験」など複数の観点から自己分析を進める場合に便利です。PDFやJPEG、PNGなど多様な形式でエクスポートできるため、就活書類への添付も簡単です。

マインドマップ作成時の「お悩みあるある」と解決策

あるある1 – 何を書けばいいのか分からない

マインドマップを作り始めたけど、何を書いたらいいのか分からない…

思考を整理するためのキーワードリスト

マインドマップを始める際に何を書けばいいのか分からないと感じる人は多いものです。この壁を乗り越えるには、思考を刺激するキーワードリストを用意することが効果的です。

自己分析では「学生時代」「アルバイト経験」「趣味」「家族」「友人関係」など人生の主要な領域を表すキーワードをまず中心から放射状に配置します。各キーワードは思考の入り口となり、そこから連想を広げやすくなります。また「成功」「失敗」「学び」「感情」といった視点を表すキーワードも用意すると、経験を多角的に掘り下げられます。このキーワードリストは自分専用の「思考の地図」として機能し、迷った時の道しるべになります。

とりあえず書き出すことから始める

完璧なマインドマップを最初から作ろうとすると手が止まってしまいます。最初の5分間は「正しいかどうか」を考えず、思いつくままに書き出す時間と決めることで心理的ハードルが下がります。頭に浮かんだ単語を次々と書き出し、それらの関連性は後から整理すればよいのです。実際のマインドマップ作成ワークショップでは、最初の自由な発想の時間が最も創造的なアイデアを生み出すことが報告されています。このアプローチはブレインダンプと呼ばれる技法に近く、批判的思考を一時停止することで潜在意識からのアイデアを引き出せます。初期段階での完成度を求めず、後から修正や整理をする余地を残すことが重要です。

あるある2 – 途中でまとまりがなくなってしまう

情報を整理するためのカテゴリ分けの方法

マインドマップが複雑になってきたら、情報を整理するカテゴリ分けが必要です。

自己分析では、「内面」「外面」「過去」「未来」という四象限に分ける方法が効果的です。

また、「知識・スキル」「経験」「性格特性」「価値観」という4つの要素でグループ化する方法も有効です。

色分けはカテゴリを視覚的に区別する強力なツールで、関連する情報に同じ色を使うことで構造が明確になります。枝の太さや線種を変えることでも階層を表現できます。中心から近い太い枝は主要カテゴリ、そこから伸びる細い枝は詳細情報というように区別します。この構造化により、散らばっていた情報が有機的につながり、新たな気づきが生まれるのです。

あるある3 – 項目を増やしすぎて混乱する

5W1Hを活用した整理術

項目過多による混乱を防ぐには、5W1H(When, Where, Who, What, Why, How)の枠組みを活用した整理が効果的です。

例えば、「大学時代のプロジェクト経験」という項目があれば、When(いつ)「3年次前期」、Where(どこで)「ゼミ活動」、Who(誰と)「チーム5人」、What(何を)「市場調査」、Why(なぜ)「地域課題解決」、How(どのように)「インタビュー調査」と分解できます。この枠組みを使うことで、漠然とした経験が具体的かつ構造化された情報に変わります。

また、各項目の重要度を3段階程度で評価し、核となる情報だけを残す「枝刈り」も有効です。マインドマップの目的に直接関係ない情報は思い切って削除するか、別のマップに移すことで全体の見通しが良くなります。情報は「詳細さ」より「明確さ」を優先することが重要です。

マインドマップ以外におすすめの自己分析方法はこちら>>

まとめ

マインドマップは自己分析を視覚的かつ立体的に進められる効果的なツールです。

従来の直線的な思考整理では見えにくかった自分の内面の関連性や全体像を、マインドマップによって明確に把握できます。

マインドマップ作成では、1枚の紙に単語で表現し、色分けをすることで情報の関連性を最大限に引き出せます。また、「何を書けばいいか分からない」「まとまりがなくなる」といった悩みも、キーワードリストや5W1Hの活用で解決することができます!

自己分析は就活の土台となる重要なプロセスです。マインドマップでの自己分析を取り入れることで、自分自身への理解を深め、自信を持って就職活動に臨みましょう!