こんにちは!27卒ライターのnamiです!

今回の記事では、気になるグループディスカッションの進め方について解説していきます。

グループディスカッションは、インターンシップの選考から本選考まで、グループディスカッションが選考突破の第一関門になることも多く、就活で避けて通れない選考です。

グループディスカッション、やったことがなくて不安…

このような悩みを抱えている就活生のみなさんのために、今回の記事では、グループディスカッションの進め方について1から10まで分かりやすく解説していきます!

✅この記事で分かること

グループディスカッションとは?

グループディスカッションとは、数人の就活生が一つのテーマについて議論し、制限時間内に結論を導き出す選考方法です。

一般的には4〜8名程度のグループで実施され、時間は30分から1時間程度が多くなっています。

グループディスカッションって、どんなことを見られているんですか?

発言内容だけじゃなくて、チームワークや進行への貢献度なんかも見られているんだよ!

グループディスカッション選考では、企業の人事担当者が参加者の議論の過程を観察し、コミュニケーション能力や論理的思考力、協調性などを評価します。

単に自分の意見を主張するだけでなく、チーム全体で最適な結論に導くプロセスが重要視されます。

そのため、他の参加者の意見をしっかりと聞き、スムーズかつロジカルに議論が進むように心がけることが求められます。

また、限られた時間の中で効率的に議論を進める能力も評価の対象となります。

企業によってはグループディスカッションの後に個人面接を実施し、議論での発言について詳しく質問されることもあります。

グループディスカッションの目的と評価基準

企業がグループディスカッションを実施する目的は、書類や面接だけでは分からない、チーム活動の中で発揮される個人の能力を評価することにあります。

特に、コミュニケーション能力、チームワーク、リーダーシップ、問題解決能力などが判断されています。

評価基準として最も重要視されるのは、チームに対する貢献度です。

自分だけが目立とうとするのではなく、チーム全体の成果向上にどれだけ貢献できたかが評価されます。

また、論理的思考力も大切な評価ポイントです。

感覚ではなく、根拠のある意見を述べ、筋道立てて言語化し、説明できるかどうかが評価の鍵になってきます。

また、協調性と積極性のバランスも重要です。

他者の意見を尊重し、否定をしない態度を見せつつ、自分の考えもしっかりと発信できることが理想的な取り組み方です。

最終的な結論だけではなく、そこに至るプロセスでの貢献まで評価される傾向にあります。

グループディスカッション よくあるテーマ

グループディスカッションのテーマは大きく分けて課題解決型とディベート型の2つに分類されます。

どちらのタイプが出題されても対応できるよう、それぞれの特徴と対策を理解しておくことが重要です!

企業の事業内容や社会的な関心事に関連したテーマが選ばれることが多いため、志望企業の業界動向は事前に調べておきましょう。

以下で代表的な2つのタイプについて詳しく解説していきます。

課題解決型グループディスカッション

課題解決型は、提示された問題に対してグループで解決策を考えるタイプです。

以下のような問題が良く出題されます。

例1:売上が低迷している商品の改善策を考えなさい。

例2:少子高齢化社会における課題と対策を考えなさい。

このタイプでは、現状分析から課題の特定、解決策の検討まで論理的に進めることが求められます。

まず、問題の本質を正確に把握するために、与えられた条件から前提をグループ内で共有することが大切です。

ここで、前提や認識がズレたまま進めてしまうと、終盤で「グループの意見がまとまらない💦」など、トラブルが起こることもあるので、共通認識を取ることは意識しましょう!

また、原因を分析することは、課題解決のはじめの一歩なので、しっかり時間を取って、様々な角度から分析してみましょう!

次に、複数の解決策を挙げ、それぞれのメリット・デメリットを検討していきます。

この時、なるべく多くのアイデアを挙げ、それぞれ目的に合った解決策であるかどうかを多角的に検討していく必要があります!

最終的に、最も効果的と考えられる解決策を選択し、具体的な実施方法まで提案します。

チームメンバー全員がしっかり発言する機会を作り、納得できる結論を導き出すことが重要です。

ディベート型グループディスカッション

ディベート型は、特定のテーマに対して賛成・反対の立場に分かれて議論するタイプです。

以下のような問題がよく出題されます。

例1:リモートワークを全面的に導入すべきか

例2:大学の授業料を無償化すべきか

【🚩ディベート型グループディスカッションの進め方】

このタイプでは、自分の立場を明確にし、根拠のある主張を展開することが重要です。

相手の意見に対して建設的な反論を行い、自分の主張の正当性を論理的に説明します。

ただし、相手を攻撃するのではなく、あくまで議論の質を高めることを目的とします。

最終的には対立する意見をまとめ、両者が納得できる結論や妥協点を見つけることが求められます。

感情的にならず、冷静に議論を進める姿勢が評価されます。

自分が選考を受ける企業はどのようなテーマが出されていたんだろう…?

『就活会議』を活用して、過去の先輩たちの選考で出されていたテーマを確認してみよう!

就活会議は、企業情報が確認できるだけでなく、内定者のESや面接情報が口コミで確認できる就活サイトです。

また、従業員からの社内の評価や、実際の雰囲気なども確認できるため、自分に合わない企業の回避にもつなげることができます。

インターンシップの案内やスカウトも数多く届くサイトです。

企業の雰囲気や内容、選考に通るコツなどを知りたい人にオススメのサイトです!

〈6ステップ〉グループディスカッションの進め方

グループディスカッションを成功に導くための基本的な6つのステップを解説します。

基本的な流れを理解しておくことで、どんなテーマが出題されても冷静に対応することができます。

各ステップでは、チーム全体の進行を意識しながら、自分の役割を果たすことが重要です。

この6つのステップを覚えておけば安心ってことですね!

この流れを頭に入れておけば、初めてのグループディスカッションでも慌てることはないよ!

時間配分も含めて、全体の流れを把握しておくことで、効果的な議論を進めることができます。

以下で各ステップの詳細なポイントについて説明していきます!

STEP1:自己紹介で好印象を与える!

グループディスカッションは自己紹介から始まります。

ここでの印象が議論全体に影響するため、明るく簡潔な自己紹介を心がけましょう。

「大学名・学部・名前・一言」の構成で、30秒程度で簡潔に伝えることが理想的です。

一言の部分では、自分の強みや議論で貢献できそうなポイントを軽く触れると効果的です。

例えば、

仕事大学 経済学部の楽子です!

学生時代はサークルでリーダーを務めていました。

今日は皆さんの意見をうまくまとめられるよう頑張ります。

よろしくお願いします!

話し方は明るく、相手の目を見て話すことが大切です。

緊張していても、笑顔を心がけることで好印象を与えることができます。

また、オンラインの場合は、特に、ブレイクアウトルームに入室後、一番最初に明るい声で挨拶や自己紹介を始めることで、流れを自分の方に持っていき、自分が話やすい環境を作ることを意識してみましょう!

また、他の参加者の自己紹介もしっかり聞き、名前を覚える努力をしましょう。

STEP2:時間配分と役割決めをする

自己紹介が終わったら、まず全体の時間配分を決めることが重要です。

制限時間を確認し、各ステップにどのくらい時間を割くかをチーム全体で決めます。

一般的な時間配分の目安は以下の通りです。

- 自己紹介・役割決め:5分

- テーマ確認・現状分析:10分

- アイデア出し:15分

- 解決策の絞り込み:10分

- まとめ・発表準備:10分

役割決めでは、各メンバーの希望と適性を考慮して決定します。

無理に全員が異なる役割を担う必要はなく、複数人で同じ役割を分担することも可能です。

役割を決める時って、どうやって選べばいいんでしょうか?

自分の得意なことを考えて、チームに一番貢献できそうな役割を選ぶのがベストだよ!

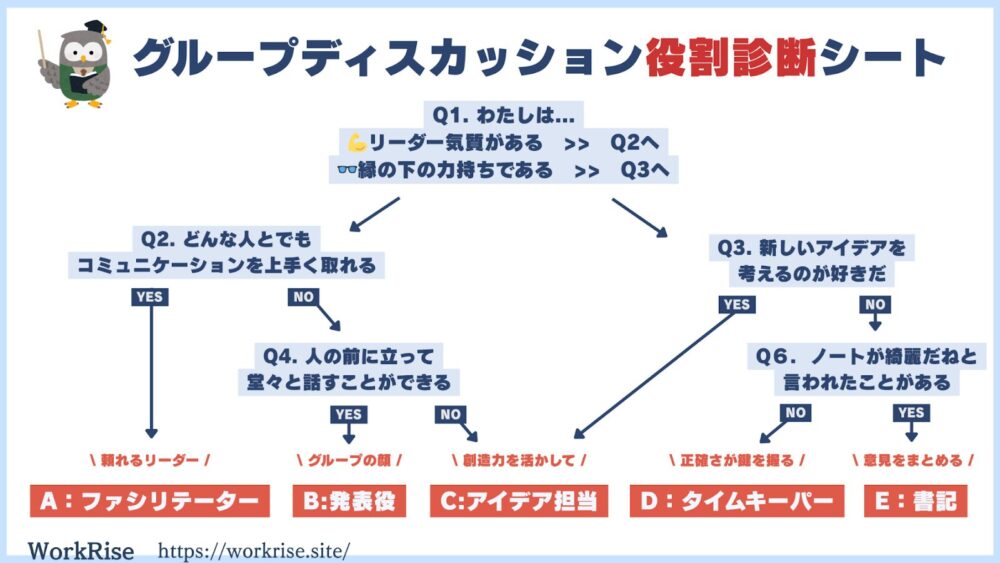

〈簡単30秒〉グループディスカッション役割診断!

自分に最適な役割を見つけるための簡単診断を用意してみました!

以下の質問にYES/NOで答えて、自分に合った役割を分析してみましょう!

私は『ファシリテーター』って診断されました!

ファシリテーターって実際にどういう役割なのか気になります!

ここからは、各役割の詳しい説明をしていきます!

【A】みんなをまとめる:ファシリテーター

ファシリテーターは、議論全体の進行を担う重要な役割です。

議論の方向性を決め、全員が発言できるよう配慮することが主な仕事です。

『次は○○について話し合いましょう』

『△△さんはいかがですか?』

など、積極的に議論を進めます。

対立する意見が出た場合は、全員が納得できる結論を導くために、中立的な立場で調整役を務めることも必要です。

時間管理にも気を配り、タイムキーパーと連携して議論のペースを調整することも大切です。

自分の意見を押し通すのではなく、チーム全体の意見をまとめることを最優先に考える必要があるため、コミュニケーション能力に自信がある人や、誰とでも仲良くなれる人に向いている役割です。

【B】みんなの代弁者:発表役

発表役は、チームでまとめた結論を分かりやすく伝える役割です。

限られた時間で要点を整理し、聞き手に伝わりやすいプレゼンテーションを行います。

発表内容の構成を考え、論理的な流れで説明することが重要です。

『結論から言うと…』

『理由は3つあります』

など、構造化した発表を心がけます。

質疑応答では、チームの代表として回答する役割が回ってくることも多いため、しっかりディスカッションに参加して、チームの意見やその根拠などを包括的に把握しておく必要があります。

発表役は、一番目立つ役割であり、プレゼンテーション能力と責任感が求められる重要な役割です。

グループディスカッションの発表役になった時のコツを知りたい方には、以下の記事もおすすめです!

📍【関連記事】通過率の高いグループディスカッションの発表の仕方を解説!

【C】ひらめきの種を出す:アイデア担当

アイデア担当は、創造的な発想でチームに新たな視点を提供する役割です。

新たなアイデアや違った視点など、積極的に提案を行います。

既存の枠にとらわれず、斬新なアプローチを提示することが期待されます。

ただし、実現可能性も考慮し、現実的な提案をすることが重要です。

他のメンバーのアイデアを発展させることも、この役割の大切な仕事です。

批判的になりすぎず、建設的な意見交換を心がけます。

アイデア自体は、グループメンバー全員が出すことになると思いますが、アイデア担当は、アイデア出しの際に、より創造的なアイデアを出すことが求められます。

また、他の役職につけなかった場合に、アイデアを出すことで、自分の創造性をアピールすることもできます。

チームの議論を活性化させる、クリエイティブな役割であるため、アイデアに自信がある人や、空想が好きな人におすすめです。

【D】計画力があるしっかり者:タイムキーパー

タイムキーパーは、時間管理を通じてチーム全体の進行をサポートする役割です。

残り時間を伝えたり、次のステップに移ることを促したりするなど、時間を適切に共有し、ファシリテーターの進行をサポートします。

議論が盛り上がりすぎて、時間オーバーしそうな時は、勇気を持って進行の調整を提案しましょう。

時間だけでなく、議論の進捗状況も把握し、全体のバランスを考えて発言します。

ただし、時間を気にしすぎて議論の質を下げることがないよう注意が必要です。

また、時間のみを伝えて、自分の意見を伝えることを疎かにしてしまう場合が多いので、自分のアイデアを発信することにも注力しましょう。

タイムキーパーは、計画性と柔軟性の両方が求められる、バランス感覚の重要な役割です。

【E】縁の下の力持ち:書記

書記は、議論の内容を記録し、チーム全体の共通理解を支える役割です。

重要なポイントやアイデア、決定事項を分かりやすくまとめることが主な仕事です。

また、書記の記録を基に、最終決定をしたり、発表役が全体に発信したりするため、分かりやすく、かつ簡潔にポイントをまとめるスキルが必要とされています。

書記は、発言する機会が少ないように感じるかと思いますが、

『今までの意見をまとめると…』

『決まったことを整理すると…』

など、適切なタイミングで議論を整理することで、ファシリテーターのサポートをするだけではなく、自分自身がディスカッションに参加し、しっかり内容を理解していることをアピールすることができます。

また、メモを取ることに集中しすぎず、自分の意見もしっかりと発信することが大切です。

議論が複雑になった時は、書記が整理することで議論が進みやすくなります。

地味な役割に見えますが、チームの成果に大きく貢献する重要なポジションです。

STEP3:テーマ確認/現状と課題の分析

テーマが発表されたら、まずは、チーム全体でテーマの理解を共有することから始めます。

テーマに含まれる重要な用語について定義を確認し、解釈の違いがないようにします。

現状分析では、問題の背景や原因について多角的に検討します。

「なぜこの問題が起きているのか」「どのような影響があるのか」を詳しく分析します。

テーマが難しくて理解できない時はどうすればいいでしょうか?

遠慮しないで「○○について詳しく教えてください」って聞くのが一番だよ。

みんなで理解を共有することが大切なんだ。

データや事実に基づいた分析を心がけ、感情論に流されないよう注意します。

課題の優先順位をつけることで、その後の解決策検討がスムーズに進みます。

グループディスカッションでの定義付けのコツ

テーマに含まれる重要な用語は、必ずチーム全体で定義を確認しましょう。

例えば「働き方改革」というテーマの場合、「働き方改革とは何を指すのか」を明確にします。

辞書的な定義だけでなく、議論の文脈における意味合いも確認することが重要です。

定義が曖昧なまま議論を進めると、後で混乱が生じる可能性があるため、ファシリテーター担当が「今回の議論では○○という意味で使いましょう」という形で、始めに合意を取ります。

時間をかけすぎないよう、2〜3分程度で定義を確認することが理想的です。

定義確認は議論の土台となる重要なプロセスです。

STEP4:解決策のアイデアを出す

現状分析が完了したら、解決策のアイデア出しに移ります。

この段階では質より量を重視し、できるだけ多くのアイデアを出すことが重要です。

『こんなアイデアはどうでしょうか』

『○○さんの意見に付け加えると…』

など、積極的に発言しましょう!

批判的な意見は後回しにし、まずは、ブレインストーミングの要領で自由にアイデアを出しましょう。

アイデアが浮かばない時は、他の人のアイデアを発展させることも立派な貢献です。

多様な視点からアイデアを考えることで、より良い解決策につながります。

🌀上手く発言ができない時の対処法

発言のタイミングが掴めない時は、相槌や質問から始めてみましょう。

『○○さんの意見、とても面白いと思います!それについて詳しく教えていただけますか?』

など、他の人の意見に対する感想や質問も、立派な参加の形です。

また、

『私も○○さんと同じ考えで、~』

という意見に共感することで、自分のターンを作るのも良いでしょう!

完璧な意見でなくても、

『思いつきですが…』

と前置きして提案してみましょう。

議論に参加する姿勢そのものが評価されるため、チームに貢献しようとする意欲を積極的に示しましょう!

STEP5:解決策を絞り、検証をする

多数出たアイデアの中から、最も効果的と考えられる解決策を絞り込みます。

STEP4で出した、各アイデアのメリット・デメリットを整理し、実現可能性を検討します。

主に、良い点、課題点という2つの観点を中心として、アイデアを客観的に評価します。

複数の視点(コスト、効果、実現可能性など)から検証することが重要です。

意見が分かれた時はどうやって決めればいいんでしょうか?

多数決で決めるのは避けて、それぞれの案のメリット・デメリットを整理して、論理的に判断することが大切だよ。

対立する意見がある場合は、それぞれの根拠を明確にして建設的な議論を行います。

最終的には、チーム全体が納得できる結論を目指します。

🌀議論が脱線してしまった時の対処法

議論が本題から逸れてしまった場合は、勇気を持って軌道修正を提案しましょう。

脱線の原因を分析し、必要であれば議論の進め方を見直します。

時間が限られていることを意識し、効率的な議論を心がけます。

ただし、一見脱線に見えても重要な視点である場合もあるので、慎重に判断します。

「今の話は後で詳しく議論して、まずは…」という形で整理することも効果的です。

チーム全体で議論の方向性を確認し、合意を形成することが重要です。

STEP6:まとめと発表準備

最後に、議論した内容をまとめて発表の準備を行います。

結論だけでなく、そこに至った議論のプロセスも整理します。

基本的には、問題、原因、解決策という論理的な構造でまとめていきます。

書記がメモした内容を基に、発表時間に合わせて内容を調整し、要点を絞って構成します。

発表役以外のメンバーも、質疑応答に備えて内容を把握しておきます。

チーム全体で発表内容を確認し、一致した見解であることを確認します。

最後まで協力的な姿勢を維持し、チームとしての結論を大切にします。

グループディスカッションの役割別攻略法

各役割において高い評価を得るための具体的な攻略法を解説します。

役割によって求められるスキルや注意点が異なるため、自分の担当する役割に特化した準備が重要です。

役割ごとに気をつけることが違うんですね!

そうそう!自分の役割の特徴を理解して、そこで最大限に力を発揮することが合格への近道だよ。

どの役割も等しく重要で、それぞれがチームの成功に不可欠な貢献をします。

以下で各役割の詳細な攻略法について説明していきます。

ファシリテーターの攻略法

ファシリテーターとして高評価を得るためには、チーム全体をまとめるリーダーシップが必要です。

議論の方向性を明確にし、ステップごとに丁寧に進行をしていきましょう!

全員が発言できるよう配慮し、「□□さんはいかがですか?」と積極的に振ることで、視野の広さや、コミュニケーション能力をアピールしていきましょう。

また、対立する意見が出た時は、感情的にならず中立的な立場で調整します。

意見を否定せず、良い点、悪い点を客観的に分析する方向にうまく誘導していく必要があります。

また、タイムキーパーと協働し、時間配分にも気を配りながら、効率的な議論運営を心がけていきましょう!

書記の攻略法

書記として評価されるためには、単なるメモ取りを超えた貢献が必要です。

重要なポイントを分かりやすくまとめ、「今までの意見を整理すると…」と適切なタイミングで共有します。

議論の流れを視覚的に整理し、全員が何をして、何をこれからすべきなのかを把握できるようサポートします。

メモに集中しすぎず、自分の意見もしっかりと発信することが重要です。

「記録を見る限り、○○という課題が浮かび上がっていますね」と分析的な発言も効果的です。

最終的なまとめでは、記録した内容を基に発表の構成を支援します。

正確性だけでなく、チームの議論を活性化させる貢献も求められます。

タイムキーパーの攻略法

タイムキーパーとして成功するためには、時間管理と議論の質の両立が必要です。

「残り○分です」という単なる時間の告知だけでなく、「そろそろまとめに入りましょう!」など、ファシリテーターのサポートをしながら、議論を進めていきます。

議論の進捗状況を把握し、必要に応じてペース調整を提案します。

時間を気にしすぎて議論を急かすのではなく、効率的な進行をサポートする姿勢が大切です。

「時間が限られているので、まず結論を決めて、詳細は後で詰めませんか?」など、現実的な提案を行います。

柔軟性も重要で、必要に応じて時間配分の見直しも提案します。

アイデア担当の攻略法

アイデア担当として高く評価されるためには、創造性と実現可能性のバランスが重要です。

「こんなアプローチはどうでしょうか?」と積極的に新しい視点を提供します。

既存のアイデアを発展させ、「○○さんの意見に加えて…」という形で建設的に貢献します。

突飛すぎるアイデアではなく、実現可能性も考慮した提案を心がけます。

他の人のアイデアを批判するのではなく、「それも良いですね。さらに○○すると…」と発展させる姿勢を示します。

多様な視点から問題を捉え、新たな解決策の可能性を探ります。

量と質の両方を意識し、チームの議論を豊かにする貢献を目指します。

発表役の攻略法

発表役として成功するためには、内容の整理とプレゼンテーション技術が必要です。

発表内容を論理的に構成し、「結論から申し上げますと…」「理由は3つあります」など構造化して話します。

制限時間内に要点を伝えるため、重要度に応じて内容を調整します。

チーム全員の意見を反映した発表内容にし、「私たちチームの結論は…」など、チームの代表として責任を持って発表をすることが大切です。

事前にチームメンバーと発表内容を確認し、全員が納得した内容であることを確認します。

堂々とした態度で、聞き手に分かりやすく伝えることを心がける必要があります。

「役割がない…」場合の立ち回りのコツ

上手く主張できなくて、役割を貰えませんでした…

大丈夫!役割がなくても、積極的に議論に参加してチームに貢献すれば十分評価されるよ!

全員が明確な役割を持てない場合や、特定の役割に着けなかった場合でも消極的になる必要はありません!

役割が無かった場合のオススメの立ち回り方を解説します!

役割に着けなかった場合は、柔軟にチーム全体をサポートすることで、貢献をアピールすることができます。

例えば、

最も重要なのは、チームの一員として責任感を持って議論に参加することです。

役割に着けなくても、自分で役割を積極的に探すことが大切です!

オンラインのグループディスカッションで注意すべきポイント

コロナ禍以降、オンライン形式のグループディスカッションが増加しています。

対面とは異なる特有の注意点があるため、事前の準備と対策が必要です。

技術的なトラブルや通信環境の問題が議論の妨げになることもあります。

オンラインならではのメリットも活用しながら、デメリットを最小限に抑える工夫が重要です。

以下で具体的な対策方法について詳しく解説していきます!

環境を整える/PC操作に慣れる

オンラインのグループディスカッションでは、準備が成功の鍵となります。

安定したインターネット接続を確保し、事前に通信速度をテストしておきましょう。

カメラとマイクの動作確認を行い、音質や画質に問題がないかチェックします。

照明は顔がはっきり見えるよう調整し、逆光にならない位置にカメラを設置します。

背景はシンプルにし、バーチャル背景を使用する場合は事前に動作確認をしておきます。

使用するビデオ会議システム(Zoom、Teams等)の基本操作を習得しておくことも重要です。

ミュート/ミュート解除、画面共有、チャット機能などの操作方法を事前に練習しましょう。

トラブル時の対処法も準備し、スマートフォンでの参加方法も確認しておくと安心です!

オンラインでのコミュニケーションのコツ

オンラインでは対面よりもコミュニケーションが取りにくいため、意識的な工夫が必要です。

発言する際は手を挙げるなど、明確な意思表示を行ってから話し始めましょう。

また、相手の発言中は相槌やうなずきで反応を示したり、自分の発言の中で、「さっきの□□さんの意見に加えて〜」など相手の発言を取り入れるなど、積極的に聞いている姿勢を表すことが大切です!

タイムラグがあることを考慮し、相手の発言が終わってから少し間を置いて発言します。

また、チャット機能も活用し、重要なポイントや資料の共有を効率的に行いましょう!

声のトーンや話すスピードにも注意し、明瞭で聞き取りやすい話し方を心がけることが大切です。

画面越しでも表情や身振りが伝わるよう、対面以上に表現力豊かなコミュニケーションを意識しましょう!

【先輩に学ぶ】グループディスカッションの必勝法とトラブル

ここで、グループディスカッションを経験した26卒の先輩たちの貴重な体験談から必勝法と実際にあったトラブルを紹介していきます!

ここにしか載っていないリアルな情報を参考にしてみてください!

トラブルへの対処法も含めて、進め方のコツをお伝えします!

【体験談】グループディスカッションで高評価を得るには?

まずは、先輩たちに、グループディスカッションで高評価を得るために意識していたことを聞いてみました!

ブレイクアウトルームやグループに別れた直後の第一声(「お願いします」や自己紹介など)は必ず自分からすることを意識していました!

グループディスカッションは、『議論を円滑に進めるためにどのように貢献できるか』がとても大切だと思います。書記やファシリなどの「役割」もこのために存在しているのかなと思っています!

全体を見回して、今何が起こっているのか、何が足りないのか、どこを補えば良いのか、を常に考えて発言すると話の流れと空気が変わるし、発言量は少なくても確実に印象に残るはず!

発言するときは、「〇〇さんの意見に賛成です」とか「〇〇さんの話に基づいて、こういう視点もあると思います」みたいに前の人と繋ぐ言葉を使うことも意識してましたね!

特に、相手の意見を否定しないことを意識していました!積極的に発言するだけではなく、共感する気持ちを頷きや態度で示すことなども気をつけていましたね。

共感・肯定することも大事だけど、自分の意見も大事!みんなが頷いてる中で疑問とか言いづらいと思うけど、流されない勇気を持って、疑問・モヤモヤがあったら共通認識を確認する感じで主張してみることも大切だと思います!

自分だけでなく、チーム全体の成功を考えることがグループディスカッションで高評価を得るポイントのようです!

まとめると…

など、一人一人、自分にあった貢献の仕方を考えて、主体的に動くことが大切であるという事が分かりました!

【体験談】グループディスカッションで実際にあったトラブルと対処法

次に、グループディスカッションで実際にあったトラブルについて聞いてみました!

実際の体験談を聞くことで、事前に対策を考えることができますね!

話を振っても誰も意見を言ってくれず、議論が進まなかったことがありました… 時間通りに議論が収束しなくて、発表まで間に合わず、焦ったことも…

「あ、ここって〇〇だと思ってました⋯」という認識のズレが残り3分ぐらいで発覚したことがありました。こまめに共通認識とることが大事だと痛感しました。

話の軸がズレてしまった時が多かったです。毎回「今回のテーマはこれなので、これについても考えてみませんか?」って本質を考えて議題を戻すようにしていました!

自分の主張ばかり通す人がいて、全体の議論は進まなかったことも… 時間を意識せずに、発言する人が多くて、時間切れで終わってしまいました…

様々なトラブルがある中でも、チーム内で、意思疎通がうまく取れていなかったり、人によって発言する量が違ったりすることが原因のトラブルが多いみたいですね。

適切なタイミングで勇気を持って意見したり、軌道修正することの重要性が分かりました。

最後に、トラブル対策を含め、先輩たちはどのようにしてディスカッション練習をしていたのか(対策や意識していたことなど)を聞いてみました!

イベントで練習していました!goodfindはレベルが高くておすすめです!

大学の授業でグループワークが多かったので、意識しながら授業中に練習していました!当たって砕けろ方式で選考を使った特訓もしていました!1dayインターンも、行くと必ずといっていいほどグループワークがあるので、おすすめです!

やっぱり、場数が大事だと思います!どんな形式でも、どんな人がいてもパニックにならない心の強さが大切!

あとは、周りを敵だと思いすぎず、みんなで頑張って乗り越えよう!の気持ちを全面に出して、意見が出やすい雰囲気を作ることが大切だと思います!

毎回目的をもって参加することが大切だと思います!この役割が得意だからもっと磨こう、これが勝ちパターンかも、みたいな仮説検証を常にやっていました。

就活サイトで今までのディスカッションのテーマを事前に見ておくことで、心構えをしていました!

インターンシップや本選考、イベントなどを活用して、数をこなして慣れることや、目的を持って挑む姿勢、事前の情報収集など、自分でできる対策は沢山あるみたいですね!

早い段階から対策をすることで、自分の立ち回り方や、得意な役割などを研究することができ、本番でより高評価を得ることができます!

まとめ

グループディスカッションは、正しい準備と戦略があれば必ず突破できる選考です。

6つのステップを理解し、自分に適した役割を見つけて力を発揮することが成功のカギとなります。

最も重要なのは、個人の能力よりもチーム全体への貢献を意識することです。

他のメンバーの意見を尊重し、論理的に議論を進める姿勢が高く評価されます。

オンライン形式でも基本的な考え方は同じで、技術的な事前準備をしっかり行えば問題ありません。

実際の選考では予想外のトラブルが起こることもありますが、冷静に対処すればむしろ評価につながる場合もあります。

練習を重ねて慣れることで、自信を持ってグループディスカッションに臨むことができるようになります。

この記事で学んだポイントを活かして、グループディスカッション選考を突破し、希望の企業への内定を掴みましょう!