こんにちは!27卒のkenichiです!

あなたは、自己分析をどのようにするか迷ったことはありませんか?

自己分析が大事なのはわかるけど、どうやってすればいいのかわからない

自己分析が大事なのはわかるけど、どうやってすればいいのかわからない

と困っている人も多いと思います。

私も、自己分析をしているときに、どこまですればよいのかわからず沼にはまってしまいました。

この記事を読めば

- 自己分析のやり方

- 自己分析の注意点

を知ることができます!

ぜひ最後までお読みください!

自己分析の目的とは??

企業の選考の対策のため

企業は、応募者の経験や価値観を深く理解するために、面接でよくある「学生時代に最も力を入れたことは何ですか?」「なぜその経験が成長につながったと考えますか?」といった質問を投げかけます。面接官は、就活生に対し、自身の経験や考えを論理的に説明することを求めているので、自己分析は、重要になってきます。単純に

「接客の仕事をしていました」と誰でもこたえられるような回答は、避けるべきです。

事前に自身の過去を整理しておいて、

- 何をして

- 何を学び、スキルを得て

- 何ができるようになった

etc

と具体的に説明できるようにしましょう。また

「接客のアルバイトを通じてコミュニケーション能力が向上し、後輩の育成も任されるようになった」といった、実際のエピソードを交えたりすると、より面接官にいい印象を持たれます。

就活を始める際は、自己分析を取り入れるようにしようね!

キャリアの選択のため

また自己分析は、自身の価値観や強み・興味関心をもとに自分が本当に行きたい企業を見つけることが可能です。厚生労働省によると、近年の就職市場では5年以内の離職率が30%を超えるとも言われています。

多くの就活生やりたいことが見つからず適当に就職してしまいます。自己分析を通じて、「どのような環境で働きたいか」「何に価値を感じるか」といった自分自身を理解することで、自分にとっていい就職先を見つけることができます。

たとえば、自己分析で「人と接する機会が多い仕事に楽しさを感じる」という気づけた場合、営業職や接客業など、人との関わりが多い職種を中心に就職活動を進めることができます。

自己分析のやり方:フレームワークver

自己分析をやった方がいいっていうのは分かったけど、どのように自己分析すればいいのかな?

楽子ちゃんみたいに悩んでいる人は、たくさんいると思うよ!難しいよね… ここからは、実際に自己分析のやり方について書いていきます!

①自分史

自分史は、過去の経験や出来事を整理することで、自身の価値観や行動パターンを再認識する方法です。ここで大事なのは、単に事実だけを並べるのではなく、「なぜその選択をしたのか」「その経験から何を学んだのか」などを深く掘り下げることです。

学生時代を例に上げると

・高校時代に所属していた部活動を選んだ理由

・大学進学時の学部選択の基準

・学生時代何に力を入れていたこと

・留学やボランティア活動から学んだこと

などがあります。自分史の作成を通じて、過去の経験から得られた学びや成長を明確化することは、今後のキャリア選択における指針となります。

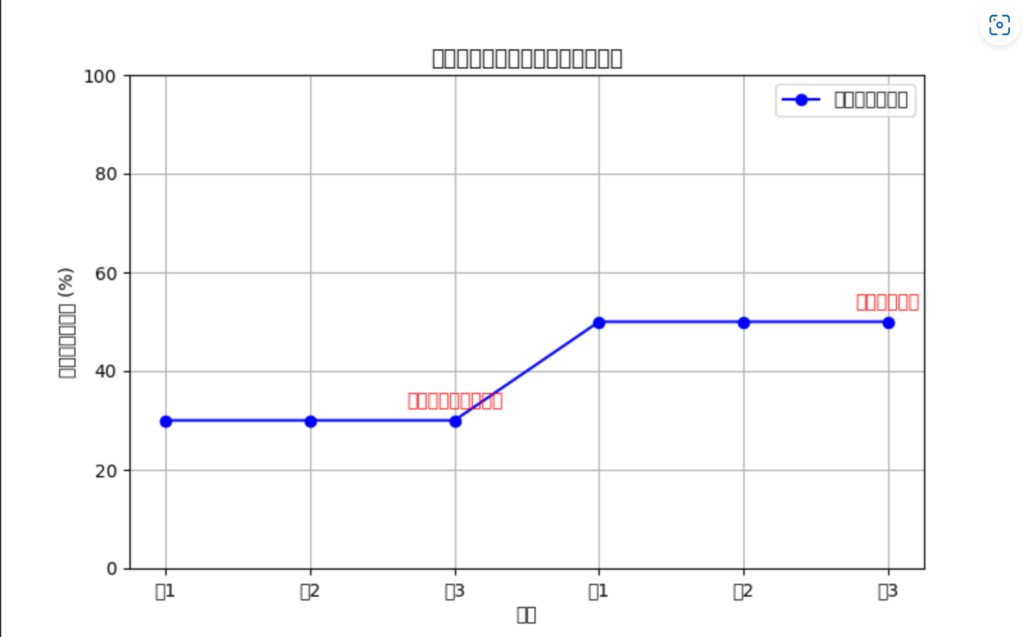

②モチベーショングラフ

モチベーショングラフは、過去のモチベーションの変化を振り返ることで、自身のやりがいや充実感を感じる瞬間や要因を理解するための方法です。横軸に時間軸、縦軸にモチベーションの高低をとり、過去の経験におけるモチベーションの変化を線で表現することで、自身の意欲が高まる状況や低下する要因を具体的に把握することができます。

チャットGPTに横軸を年代、縦軸を%にしてモチベーショングラフを書いてとお願いすると書いてもらえるらしいのでやってみてください!

下のグラフは、僕の当時モチベを大雑把ではありますが、グラフしたものです!

モチベーションを測る期間(中学から高校)

モチベーションのスケール(中学3年間は30%、高校3年間は50%)

モチベーションに影響を与える出来事

(中学はオーストラリア留学いったから30%, 高校はアメリカ留学いったから50%)

とこんな感じでchat gpt に書いていくとこういったグラフが見れます!

アルバイトで大きい仕事を任された時、モチベが上がったんだけどどういう風に書けばいいかな?

それなら楽子ちゃんは「成長機会のある環境で働きたい」という価値観がそこからわかるから、モチベが上がったところに点とそこからわかることを横に書こう!

③マインドマップ

マインドマップ?聞いたことにない…

確かにあまり聞きなれない言葉だよね!でも簡単で5分でできるからやってみよう!

マインドマップは、自身の興味関心や価値観を放射状に広げて、思考の整理と新たな発見できる方法です。例えば、自分を中心に書いて中心に「自分」というキーワードを置きます。その後に「好きなこと」「特技」など自分のことを一言で書きます。そこから連想される要素を枝分かれさせて広げていきます。そうすることで、自身の特徴や価値観を多角的に把握することができます。

④ジョハリの窓

ジョハリの窓は、自己認知と他者からの評価を4つにすることで、自身を客観的に理解することができます。

- 自分と他者の両方が知っている「開放領域」

- 自分は知らないが他者が知っている「盲点領域」

- 自分は知っているが他者は知らない「秘密領域」

- そして双方が知らない「未知領域」の4つの窓で構成されています。

このフレームワークを活用することで、自身の長所や短所を他者からの視点も含めて理解することができます。

⑤WILL,CAN,MUSTフレーム

WILL,CAN,MUSTフレームは、「やりたいこと」「できること」「すべきこと」の3つの観点から自己分析を行うことで、自分にとって理想的な将来の方向性を見出すやり方です。

- WILLは自身の興味や情熱

- CANは知識やスキル

- MUSTは社会的な要請や責任

これらの要素の重なる職業、業界に理想のキャリアの選択肢が存在します。このフレームワークを活用することで、理想と現実のバランスを考慮したキャリア設計が可能になります。たとえば、「人を教えることが好き」(WILL)で「コミュニケーション能力が高い」(CAN)、さらに「安定した収入が必要」(MUST)という場合、教育関連の職種が候補として浮かび上がってきます。

⑥他己分析

他己分析は、周囲の人々からのフィードバックを通じて、自身の特徴や強みを客観的に理解する分析です。どうしても自己認識には限界があります。家族や友人、学校やアルバイトの先輩など、様々な人々から評価やアドバイスを受けることも効果的な自己分析です。

他己分析を行う際は、「どのような場面で活躍していたか」「どのような能力が印象的だったか」といった具体的な質問を投げかけることを意識しましょう!

アルバイトであれば、「お客様の要望を的確に把握し、適切に動いていた」というフィードバックだったり、部活であれば、「部長として、メンバーをよく観察し、行動できていた」など、具体的に聞き出して自分の強みを聞き出すことが重要です。

⑦Whyで深堀する

Whyで深堀るというやり方は、自身の行動や選択に対して過去の経験や意思決定に対して3回~5回程度「なぜ?」という問いを繰り返し投げかけることで、自身の行動や選択の根底にある価値観や動機をすることができます。

これは就活だけでなく、仕事を始めて慣れてくるとなんでこの仕事をはじめたのか忘れて、仕事が億劫になる人が多いです。

そんな時、この方法を使うとモチベになり仕事に打ち込んだり、別の行きたい、自分にあった企業に転職できることもあるので、ぜひ活用してみてください!

自己分析のやり方:診断ツールver

①ストレングスファインダー

ストレングスファインダーは、米国の会社が開発した個人の資質や才能を34の資質に分類して分析する診断ツールです。一般的な性格診断と異なり、個人の「強み」に焦点を当て、その強みをどのように活かせるかという観点で自己分析を行うことができます。診断では、質問に対して直感的に回答して、4つの領域と34の資質という形で自分の強みが理解できます。

領域は、

- 思考力

- 人間関係力

- 影響力

- 実行力

で分類されています。34の資質は、長くなってしまうので今回は省きます。診断結果には各資質の詳細な解説が含まれており、その資質を活かすための具体的なやり方もついているので、キャリア選択の良い参考材料になります。有料にはなってしまいますが、プランが様々なので、少しお金に余裕がない学生でも、節約しながらうけることができます!

②エニアグラム

エニアグラムは、人間の性格を9つの基本タイプに分類し、各タイプの特徴や行動パターンを体系的に理解するための診断ツールです。各タイプには

- 改革する人

- 助ける人

- 達成する人

- 独自性が強い人

- 知識欲がある

- 忠実な人

- 活発的な人

- 挑戦する人

- 平和主義者

この9つの価値観が詳細に定義されています。エニアグラムは、単なる性格分類ではなく、各タイプの成長の方向性や、ストレス下での行動パターンも説明してくれます。エニアグラムを通じて自身の基本的な性格タイプを理解することで、その特性を活かせる職種や、働き方の選択に役立てることができます。

③ビッグファイブ尺度

ビッグファイブ尺度は、性格を5つの主要な特性

- 外向性(コミュニケーションや外の刺激)

- 協調性(人間関係について)

- 誠実性(自立性や軍団行動力)

- 神経症傾向(ストレス耐性の有無)

- 開放性(知的好奇心や感情に対してオープンかどうか)

この5つから科学的に分析する診断ツールです。この診断は、世界中の研究者によって信頼性が確認されており、職業適性の判断にも広く活用されています。診断では、各特性について質問に回答することで、その程度を数値化して評価します。たとえば、外向性が高く、協調性も高い場合は、営業職やサービス業など、人との関わりが多い職種との相性が良いということがわかります。

短縮版ではありますが、無料で下のリンクから診断テストが受けられるのでやってみてください!

④MBTI診断

MBTI診断は、他の3つと比べると聞き覚えがある人と思います!MBTIはカール・ユングの心理学理論を基に開発された、4つの指標から性格を16タイプに分類する診断ツールです。

- 外向・内向(E/I)

- 感覚・直感(S/N)

- 思考・感情(T/F)

- 判断・知覚(J/P)

の4つの軸で性格を分析し、それぞれの組み合わせによって生まれる16タイプの特徴を詳細に説明します。MBTIの特徴は、各タイプの職業適性や、チーム内での役割との関連性までわかる所になります。たとえば、「ISTJ」(内向的で、具体的、論理的、計画的)というタイプの場合、会計士や管理職など、正確性と計画性が求められる職種との相性が良いとされています。

韓国では、就活の面接でMBTIを聞かれることあるとか!

WorkRiseに相談する!

自己分析の結果から、志望動機を作ろう!

自己分析の結果を志望動機に活用することで、自身の強みや価値観と、企業の求める人物像との接点を見つけて、企業に自身の価値観とマッチしていることを伝えることができます。

具体的な志望動機作成のステップは以下の通りです:

- 自己分析で得られた自身の強みや価値観を整理する

- 志望企業の理念、文化、求める人材像を研究する

- 自身の強みと企業の特徴との接点を見出す

- 具体的なエピソードを交えながら、なぜその企業で働きたいのかを説明する

- 入社後にどのように貢献したいかを具体的に示す

ただ、志望動機を作成する際は、以下の点に注意を払うことが重要です:

- 具体的なエピソードを用いて説明する

- 企業側のメリットを意識して表現する

- 入社後の具体的なビジョンを示す

- 論理的な文章構成を心がける

- 企業研究に基づく深い理解を示す

このように、自己分析の結果を効果的に活用することで、より説得力のある志望動機を作成することができ、採用選考での成功確率を高めることができます。

自己分析の落とし穴

よしっ!じゃあ今から自己分析やるぞー!

ちょっと待って!やるのはいいけど、その前に注意点だけ教えるよ!

自己分析を永遠にやり続ける

自己分析に終わりが見えず、実際に行動に移れない状態というのといのは、避けるべきです。自己分析は確かに重要なことですが、自己分析がいつの間にか目的になり永遠に続ける人がいます。それではいい企業チャンスを逃すことになるかもしれません。このような状況を避けるためには、自己分析に適切な期限を設定し、そこから得られた「自分」を基に行動していきましょう。

1つの出来事ばかり深堀し続ける

特定の経験や出来事にこだわり過ぎると、自己分析をする理由である自分を他の視点で見ることができためができなくなってしまいます。過去の成功体験や失敗経験は志望動機や面接をする上で重要ですが、一つの出来事に固執することで、他の経験や可能性を見落としてしまうことがあります。自己分析では、様々な経験から得られた学びをバランスよくしましょう。ひとつにこだわりすぎるよりも総合して自分はどういう人物なのか、企業に対して何ができるかをわかりやすく伝えることができます。

あらゆる自己分析の方法に手を出す

自己分析は大事だからといって様々な自己分析手法を次々と試すのはNGです。自分を分析する前に混乱してしまいます。自己分析ツールは確かに便利ですが、自身の状況や目的に合わせて使うようにすべきです。自己分析ツールは、それぞれの分析の仕方が違うため結果も違う形で出てきます。なので複数の方法を同時にするとなると、結局、自分の強みや価値観を理解できなくなります。自身に適した分析手法に絞り、その結果を深く理解することが重要です。

自分に厳しすぎる/甘すぎる

自己分析の結果を受けて、極端に厳しい、あるいは甘く評価するのもNGになります。厳しすぎると、自己肯定感の低さから、「自分は何もできないんだと」望んでもいない企業に就職します。一方、甘すぎる、過信して、理想が高すぎるキャリアプランを実行しようすることがあります。確かに強み、弱みがありますがごく自然な事のな事です。弱みだけ、強みだけではなく、両方バランスよく見て、自己分析をしましょう。また他者からのフィードバックを積極的に取り入れ、客観的な視点を持つことも有効です有効ですです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

この記事では

- 自己分析の重要性

- 自己分析の方法

について紹介しました!

自己分析をめんどくさいと思う人もいると思います。

ですが、適当に企業を選んでやりたくない仕事をするより、自分を理解してそれに合わせた企業に就く方が今後、後悔することはないでしょう。